par SSD | 27 Juin 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Issue d’un double cursus droit et littérature à Sciences Po, Marine Denis prépare actuellement une thèse à l’Université Sorbonne Paris-Cité portant sur la responsabilité du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) et de l’Office International des Migrations (OIM) dans la protection juridique des déplacés climatiques dont la soutenance est prévue pour décembre 2023. On trouve cette question de la justice climatique tout au long de son parcours, de ses premiers engagements associatifs étudiants à son activité militante. Après de nombreuses activités militantes, notamment au sein de Notre Affaire à Tous (NAAT) et des expériences d’enseignement, elle est aujourd’hui conseillère au cabinet du maire écologiste de Grenoble.

Ses propos soulignent la dimension politique du droit qui tend parfois à être tue ou niée, et mettent en évidence certains aspect des coalitions associatives, comme leur richesse ou leur conflictualité

Une politisation progressive dans le domaine de la justice climatique

Au sortir de son master, Marine Denis ne se voit pas plus rejoindre un cabinet d’avocat qu’une ONG et choisit de poursuivre en thèse pour étudier les aspects juridiques et politiques de la justice climatique. Ce domaine, déjà exploré à travers de nombreux stages à l’étranger, a été l’un des facteurs l’amenant au militantisme. Par exemple, lors d’un voyage d’étude à New Delhi, elle se voit partiellement confinée à son domicile en raison des niveaux de pollution. Elle réalise alors combien les effets des dérèglements climatiques et les diverses pollutions affectent particulièrement les populations les plus précaires. Elle revient également sur le processus de la COP21 qui, si elle en mesure bien la timidité juridique, marque à ses yeux un pas clair dans la reconnaissance diplomatique du changement climatique et dans la prise de conscience de son caractère mondial.

Un certain temps seulement, puisqu’elle considère le changement trop lent, et décide alors d’y contribuer sur un plan juridique. Le droit lui semble alors un moyen d’accélérer le changement, par son pouvoir d’obligation et de sanction. Marine Denis rejoint Notre Affaire à Tous, une association spécialisée sur la justice climatique, dont elle devient l’une des porte-paroles.

Notre Affaire à Tous et l’Affaire du siècle : de larges coalitions associatives

Notre Affaire à Tous et l’Affaire du siècle sont deux exemples récents d’utilisation du droit pour faire avancer les mobilisations. Fruits de la collaboration entre des associations et acteur.ice.s divers.es, elles donnent à voir certaines difficultés propres au monde associatif, mais également l’intérêt de constituer un front uni.

https://notreaffaireatous.org

Notre Affaire à Tous suggère de concevoir le climat comme une préoccupation mondiale, qui nous concerne en tant que terrien.ne.s, tout autant que la sanction des Etats ou des entreprises qui contribueraient à son dérèglement. Concrètement, l’action de Notre Affaire à Tous a pris la forme d’une poursuite contre l’État français pour inaction climatique au cours de la campagne L’Affaire du Siècle.

Celle-ci a été le fruit d’un travail collectif mobilisant différentes associations comme We Are Ready Now (WARN !) ou le Réseau Français des Etudiants pour le Développement Durable (REFEDD), mais également avec des scientifiques comme Yann Robiou du Pont, climatologue à l’Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI), ou des acteurs institutionnels tels que Eric Piolle, maire écologiste de Grenoble, ainsi que Vanessa Miranville, mairesse sur l’île de la Réunion.

“L’idée est de faire du plaidoyer un peu musclé, enfin du plaidoyer juridique assez poussé, auprès de la commission des lois de l’assemblée nationale, pour intégrer la question de la protection du climat et de la biodiversité à l’article 1 de la constitution”

Sur la base d’un travail entrepris auprès des député.e.s de différents bords afin de porter ces revendications, une partie des amendements proposés était passée en première lecture en juillet 2019, avant que la révision constitutionnelle ne soit abandonnée.

La coalition a également travaillé à une mise en demeure de l’entreprise Total afin de l’amener à respecter les obligations auxquelles elle est tenue au titre du devoir de vigilance[1]. Marine Denis explique que c’est là qu’intervient l’intérêt de la diversité qui compose l’alliance : sur un plan technique, Yann Robiou du Pont a contribué à la modélisation de l’activité de Total, quand les juristes traduisaient l’affaire sur un plan juridique, avant que les chargé.e.s de communication et de plaidoyer ne la diffusent ensuite largement[2] . C’est notamment cette partie plaidoyer-communication qu’elle effectuait à titre bénévole, et qui permettait de diffuser l’action au-delà des institutions et procédures juridiques, en la rendant « digeste » pour un public non-initié. Elle pointe à ce titre le rôle du cabinet d’avocat en charge de la coordination de la mise en demeure, qui menait à la fois la danse et supportait le risque financier d’une potentielle riposte juridique, tout en garantissant la concorde au sein de la coalition.

A l’inverse, dans la coalition qui portait l’Affaire du Siècle, Marine Denis explique avoir pu observer une féroce concurrence entre les associations, chacune voulant que son mot d’ordre soit affiché avant celui des autres. Elle attribue celle-ci à la baisse des dotations aux ONG, liée notamment à la suppression de l’Impôt Sur la Fortune (ISF), et pointe la précarisation de l’emploi dans le milieu associatif qui en découle, nombre de tâches devant alors être effectuées bénévolement. Egalement, elle évoque les rapports de force implicites et les problèmes qui peuvent naitre de la différence entre les membres rémunéré.e.s et celles et ceux qui ne le sont pas, notamment sur le plan de la temporalité de l’action.

“Mais je trouve que la lutte inter-asso est très très violente. Et pourtant j’ai connu le milieu politique, donc des milieux violents, je vois à peu près à quoi cela peut ressembler parfois. Mais je trouve que c’est encore plus dur dans le milieu associatif, parce qu’il y a derrière cet espèce de rideau de bonne conscience, se dire “mais on fait quelque chose de juste, on fait quelque chose de bien”, et donc des fois ça donne lieu à des combats inter-personnels”.

Le constat millénaire de la division de la gauche se retrouve ainsi selon Marine à l’échelle des associations, où elle occasionne une perte de temps et d’énergie considérable, au bénéfice de leurs opposant.e.s.

Interdisciplinarité et décentrement

Son progressif engagement militant, notamment au travers de Notre Affaire à Tous, a amené Marine Denis a se former à la démarche interdisciplinaire, jusqu’à la décision de faire une thèse à la croisée du droit et des sciences politiques. Malgré les obstacles épistémologiques et la difficulté du dialogue inter-disciplinaire, Marine juge cette approche fortement enrichissante, quoique parfois fatigante. Une difficulté redoublée par ses engagements politiques, qui peuvent interférer avec son travail universitaire, le décentrement permanent revenant en quelque sorte à un changement incessant de lunettes.

“Je commençais à prendre des orientations qui étaient très militantes en fait dans ma thèse. Il y avait beaucoup de jugement, pas de projections mais ça ressemblait un peu à ça, j’avais du mal à être neutre. Donc j’ai mis un peu l’asso en suspens. Mais j’ai vraiment ressenti le besoin de mettre ça un peu à distance, parce que le but d’une thèse c’est pas de faire du plaidoyer justement. C’est intéressant de faire de la recherche prospective à la rigueur, pour donner des solutions… enfin peut être pas donner des solutions mais orienter des recommandations, proposer des choses. Mais on ne peut pas arriver avec un jugement, sinon ça ne sert à rien de faire de la recherche aussi. Donc j’ai eu beaucoup de mal à trouver cet équilibre un peu neutre.”

Quand on retrouve Marine en mai 2023, elle s’apprête à boucler sa thèse pour une soutenance prévue en décembre. Entre temps, poussée par ce besoin de décentrement, elle a intégré l’Institut en droit de l’environnement (IDE) de Lyon 3 en 2020, dirigé par deux juristes précurseurs en la matière. Cette réinsertion dans la sphère académique, puis son poste d’ATER en droit public en 2021 lui permet de poursuivre sa prise de recul militant et de renouveler son approche de sa thèse en intégrant un angle plus juridique.

En arrivant à l’IDE, ses collègues craignaient qu’elle soit trop militante ou trop radicale et elle aurait pu craindre leur « neutralité » sur un tel sujet. Aujourd’hui, Marine met en garde sur toute injonction à aller dans une direction ou dans l’autre. La perspective plus modérée de ses collègues chercheur·es l’a justement parfois aidée pour sa thèse. Marine nous rappelle que « tout est une question d’espaces ou d’objectifs : le chercheur est en capacité de savoir où il met du politique ». Prendre du recul sur ses objets militants comme sur ses objets de recherche n’empêche pas d’être radical·e et revendicatif·ve : cela permet justement de l’être muni·e d’un bagage technique et enclin à la refléxivité.

Par ailleurs, s’il est difficile de conjuguer la rédaction d’une thèse avec d’autres activités profesionelles et militantes que Marine Denis a continué, elle souligne les bienfaits psychologiques d’avoir cumulé ces expériences au cours de sa thèse. Elle a fait le choix de garder beaucoup de militantisme et de se permettre de commencer de nouveaux projets, qui n’ont fait que renforcé une réflexion utile à la rédaction de cette thèse.

Enseigner et politiser le droit

Cette prise de recul n’empêche pas Marine Denis de penser que le droit et son enseignement sont des objets politiques. En parallèle de sa thèse, elle enseigne à l’Université Lyon 3 le droit public, le droit international et le droit et l’environnement. Elle constate dans cette université conservatrice une certaine vision du droti très classique et le peu d’espace accordé pour les enjeux militants parmi les professeurs et les doctorants·es. Elle déplore ainsi une certaine construction de la pensée juridique et une certaine façon de former les enseigenant·es qui mène à un rapport dépolitisé du droit et une ignorance de la réalité de l’exercice des politiques publiques. Elle se réjouit à l’inverse d’une grande demande de la part des étudiant·es pour un retour critique sur les questions environnementales et se félicite d’ouvrir de nouvelles perspectives avec des promotions uniquement formées au droit.

« J’expliquais toujours à mes étudiants que derrière une question de droit, derrière une question de réglementation, on a des questions de jeux d’acteurs, on a des conflits d’intérêt, on a des logiques d’arbitrage, de rapports de force etc. »

Recherche et monde associatif : entre coopération et déconnexion, des rapports ambivalents

En arrivant à Lyon, Marine Denis participe à la création de la section lyonnaise de NAAT. Au même moment, l’Affaire du Siècle permettait à NAAT de grandir et d’avoirdes salariés, tandis qu’elle a dû tout recommencer à Lyon, sans local et sans salaire, juste avec des bénévoles. Elle nous assurer que c’est finalement ce qu’elle préfère dans le militantisme, « créer des dynamiques ». Marine coordone le partenariat entre cette nouvelle section locale et la Clinique de droit de Science Po Paris qui lance le projet sur les perfluorés.

En évoquant ce bel exemple de coopération entre le milieu associatif et le milieu académique, Marine rappelle « certains projets assocaitifs sont rendus possibles par le soutien académique de certaines universités ». Le partenariat a été accepté, puis renouvelé et l’équipe a même remporté le prix du meilleur projet de Recherche-action en mai 2021.

Pourtant, Marine déplore toujours ce rapport trop dépolitisé de la recherche en droit, parfois coupée des réalités de terrain, même en droit environnemental sur lequel il existe des travaux de recherche très inétressants, mais en déconnexion avec les réalités de l’excerceice des politiques publiques par exemple. Elle souligne un biais en droit public qu consiste à beaucoup chercher la responsabilité chez le « législateur », omettant ainsi celle des acteurs politiques et la dimension politique de ce fameux « législateur »… Ce qui donne à réfléchir sur ce terme qui déshumanisme et transforme en entité floue et abstraite celles et ceux qui font les lois.

Le travail dans un cabinet municipal : du militantisme institutionnel

Courant 2022, Marine Denis est approchée par le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle qui lui propose un poste dans son cabinet. Ce qu’elle accepte, à condition de finir le manuscrit de sa thèse avant de rejoindre ce poste qu’elle occupe depuis octobre 2022.

Elle partage avec nous les réalités d’un poste politique mais moins militant, ou de « militantisme institutionnel » bien différentes de que qu’elle a pu faire jusque là. Son rôle est de faire en sorte que le maire se positionne sur les enjeux environnementaux, soit présent lors de grosses mobilisations et en lien avec les associations locales. Elle lui propose même de faire un recours devant le Tribunal administratif sur les enjeux de pollution de l’air, ce qu’il accepte. Grenoble devient ainsi la première collectvité à attaquer l’Etat français en la matière.

Une attaque évidemment mal reçue par la préfecture et les représentants de l’État qui voit ça comme un véritable « casus belli ». Selon elle, c’est aussi ça qui « est passionant de voir comment on mène une lutte interne sur un même territoire » et les relations avec la préfecture, la région, le département… C’est dans ce contexte qu’elle se rend compte du « confort » qu’a le monde associatif d’avoir à faire moins d’arbitrages et d’être sur une ligne d’opposition claire. Marine souligne que « travailler pour un cabinet, c’est aussi accepter et soutenir des choix avec lesquels on est pas d’accord ». Elle ajoute que « s’il n’y a que des assos qui attaquent l’Etat, c’est pertinent, mais qu’au vu de l’escalade de la répression vers les mouvements, les collectivités ont une carte à jouer ! ».

Propos recueillis et synthétisés par Simon Grudet Bénédicte

Goussault et Thomas Germain pour le processus SSD

- https://notreaffaireatous.org/les-territoires-qui-se-defendent-et-si-nous-mettions-enfin-les-entreprises-face-a-leurs-responsabilites/ ↩︎

- Revue de presse : https://notreaffaireatous.org/nous-sommes-les-territoires-qui-se-defendent-revue-de-presse/ ↩︎

par SSD | 20 Juin 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Mathématicien et militant, membre de l’association Attac et du Syndicat National de l’Enseignement Supérieur, Marc Delepouve a étudié en détail l’articulation entre la production scientifique et ses traductions dans la sphère politique et sociale. Sur des dossiers comme le commerce international, l’Europe ou le changement climatique, il cherche à observer comment la production scientifique est mise en politique dans les débats de société, ses distorsions et ses effets.

Ses travaux portent en bonne partie sur la place des mathématiques dans la représentation des problématiques techniques et scientifiques, et leur lien avec les décision politiques. Il a accepté de nous rencontrer pour discuter de son engagement et des constats qu’il dresse sur ce qu’il considère un usage « abusif » des mathématiques dans nos sociétés.

Savoirs en société : traductions et distorsions

Revenant sur son parcours, Marc Delepouve nous confie que dans son cas – contrairement aux précédentes rencontres que nous avons fait dans le cadre de l’enquête Sciences Sociétés Démocratie – c’est son engagement militant qui l’a amené à faire de la recherche. Enseignant en mathématiques à l’université de Lille, dans les années 90 il passe une bonne partie de son temps à s’informer, lire et écrire pour mieux comprendre les problématiques sur lesquelles il souhaite agir via des engagements militants, engagements qu’il concrétisera au sein de mouvements syndicaux et altermondialistes.

« Avant de m’engager réellement dans des organisations, j’avais toujours le soucis de comprendre. Quand on recherche en autodidacte, avec une démarche de compréhension et non pas d’assimilation, on se pose beaucoup de questions et on a une approche particulière du savoir. »

Conscient des nombreux enjeux politiques autour de sujets comme le climat ou le commerce international, il cherche à s’informer en allant aux sources des connaissances afin d’éviter toutes sortes de biais que les traductions dans l’espace public pourraient générer. Il travaille aujourd’hui beaucoup sur les questions climatiques, et notamment sur les rapports du GIEC[1] et la manière dont ils sont repris, aussi bien dans la sphère militante que plus institutionnelle.

A travers l’étude des données, des modèles et des rapports, il fait rapidement le constat d’une certaine distorsion entre les données scientifiques et les résumés que le GIEC produit de ses propres rapports, puis entre ces résumés et leur traduction dans les mondes militants et politiques. Il insiste sur le fait que, à l’opposé de ce qu’affirment les climato-sceptiques, cette distorsion n’aggrave pas ce que dit la science, mais, tout au contraire, elle édulcore le risque climatique. Afin d’illustrer son propos, il prend l’exemple du « facteur 2 », mis en évidence par différents acteurs associatifs après la parution d’un rapport du GIEC en 2007[2], indiquant qu’il fallait diviser par deux nos émissions d’ici 2050 pour ne pas franchir des seuils irréversibles de dérèglements globaux.

« Il y avait des chiffres qui émergeaient plus ou moins dans un texte du GIEC, un résumé technique du 4e rapport. Des propos, qui étaient formulés de façon ambiguë, pouvaient donner lieu, en commettant quelques erreurs de lectures à l’apparition du “facteur 2” qui n’a aucun fondement scientifique. »

Selon lui, ce résumé technique comprenait déjà des décalages par rapport aux résultats scientifiques globaux, qui une fois repris par les mouvements militants opéraient une véritable distorsion et donnaient lieu à des objectifs climatiques basés sur des constats erronés.

Il insiste pour dire que cette distorsion ne remet pas en cause l’intégralité des travaux du GIEC et les revendications portées par les mouvements militants, mais pose de nombreuses questions quant aux représentations du monde que permettent les modèles mathématiques.

« C’est une question hyper importante parce que ça façonne la façon d’entrer en relation avec le réel. Parce que les chiffres sont froids, ils sont pas dans l’empathie. Ils peuvent contribuer à déshumaniser et à dépolitiser. »

Il distingue plusieurs facteurs pour tenter d’expliquer ces décalages. L’un des facteurs reposerait dans l’organisation de la production scientifique destinée au GIEC, un autre dans la gouvernance de cette institution. Mais un autre élément résiderait aussi dans une mathématisation à l’extrême de nos sociétés.

Le GIEC et ses critiques

Pour bien saisir l’origine de ces distorsions, Marc nous présente plus en détail le fonctionnement du GIEC[3]. Ce dernier fonctionne sur la base d’une assemblée plénière qui se tient une ou deux fois par an. Elle est composée des représentants des gouvernements des 195 États membres. C’est cette assemblée qui nomme les scientifiques des bureaux des trois groupes de travail qui vont organiser la production des rapports :

- Le premier groupe travaille sur les bases physiques du changement climatique, c’est-à-dire sur des productions scientifiques en physique, chimie, biologie, géologie, paléontologie…, ainsi qu’en climatologie et modélisation mathématiques.

- Le second s’attache aux impacts des dérèglements sur les systèmes socio-économiques et naturels et aux mesures d’adaptation,

- Le troisième travaille sur des mesures d’atténuation du changement climatique.

Des rapports généraux, appelés Rapport d’évaluation, sortent par cycle de 5 à 7 ans et prennent en compte les évolutions des modèles et de la production scientifique. Le GIEC est une véritable interface entre les productions scientifiques émanant des institutions scientifiques et les représentants des gouvernements des pays membres.

« On voit une influence forte du politique dans la nomination des bureaux, lesquels nomment les scientifiques qui vont travailler sur les rapports. Une autre influence forte du politique c’est que ces rapports sont adoptés par l’assemblée plénière. »

Schéma de l’élaboration d’un rapport du GIEC

![]()

Source : Guide du MTES “Comprendre le GIEC”

A notre grande surprise, Marc nous apprend qu’il n’y a pas énormément de controverses opposant les différents scientifiques qui composent les groupe de travail. Il attribue cela à, notamment, une grande technicité des études, ce qui force les chercheurs à travailler en « silos » sur des parties très spécifiques. Les passages rédigés par chaque scientifiques sont ensuite mis bout à bout pour former des rapports.

« J’ai assisté à une réunion des chercheurs français auteurs ou intervenants pour le GIEC, il y a un an ou deux ans. C’était très intéressant de voir ça, cette « taylorisation » ; le mot n’était pas employé mais c’est vraiment ça qui apparaît. De nombreux auteurs étaient frustrés de pas comprendre à quoi servait ce qu’ils produisaient. Parce que c’étaient des morceaux. »

Si les travaux du GIEC sont globalement très solides, Marc déplore qu’on attribue cela à tord au grand nombre de scientifiques qui travaillent sur la rédaction des rapports. Puisqu’en effet, par ce fonctionnement en silos, chaque scientifique travaille sur son segment et n’apporte aucune validation aux segments du rapport rédigés par d’autres scientifiques. Les résultats sont bien sûr vérifiés, mais l’ensemble du rapport constitue plus une addition de différentes contributions qu’un véritable travail global de confrontation et de validation par l’ensemble des chercheurs qui contribuent au rapport.

« Chaque auteur ne travaille que sur son segment de texte, donc qu’ils soient 3000 ou même 100 000 ça ne donne aucune validité plus importante. Il faudrait, selon moi, une deuxième étape plus importante que celle qui existe où il y ait du débat. »

Par ailleurs, il se montre assez dubitatif sur la validité des scénarios à long terme qui sont proposés dans les rapports. Un très grand nombre d’éléments physico-chimiques et biologiques, pour le moment inquantifiables, sont susceptibles d’influencer différentes réactions en chaîne qui rendent toute modélisation à long terme extrêmement difficile. Il cite, à tire d’exemple, les effets difficiles à prévoir d’une libération de grandes quantités de méthane stocké sous le permafrost ou au fond des océans, que le réchauffement pourrait provoquer[4]ou encore l’évolution du micro-vivant dans les océans. Les facteurs qui rendent cette modélisation difficile sont très nombreux et cumulables entre eux[5].

« Les scénarios du GIEC, comme toute production scientifique, ont un domaine de validité. Ce domaine de validité ce serait un système terre dans lequel n’émergeraient pas un certain nombre d’effets rétroactifs potentiellement majeurs, et, notamment, un système terre où le vivant n’évoluerait pas d’ici 2100 de manière majeure. Mais en réalité, il est très peu probable que le réel reste dans ce domaine de validité. »

Il se montre pour autant très prudent dans les critiques qu’il formule sur les travaux du GIEC. Le travail réalisé par cette instance est en effet extrêmement salutaire pour faire prendre conscience des effets du changement climatique et de l’urgence des mesures à prendre. Il insiste pour dire que les travaux sont globalement très rigoureux et très solides. Un certain nombre de chercheurs partagent les critiques exprimées ici, mais ils sont conscients qu’une critique trop virulente du GIEC pourrait tendre à le discréditer, ce qui serait dangereux compte tenu de l’urgence des mesures climatiques à prendre.

« Si tu discrédites une partie du travail d’une personne morale ou physique, tu tends à discréditer l’ensemble de la personne, et donc l’ensemble de son travail, y compris sa production qui est bonne. »

Politique et pensée du complexe

De manière plus générale, Marc Delepouve regrette une absence de prise en compte de la pensée du complexe au sein des différentes organisations engagées sur les questions climatiques. Selon lui, la pensée du complexe, de la même manière que la sociologie, permet de faire émerger des concepts qui permettent une autre perception du monde, d’autres réalités.

« C’est important de bien garder la tête froide. Penser qu’il y aura une méga catastrophe à l’avenir, ça présuppose que l’humanité qui vient ne connaîtra pas de bifurcation qui lui permette d’éviter cette méga catastrophe. Certes, une telle bifurcation peut sembler peu probable, mais de mon point de vue, une telle bifurcation est surtout imprévisible. »

Pour autant il ne faut surtout pas attendre et rester inactif. Pour lui, à l’image du récent essor médiatique des discours se revendiquant du mouvement de la collapsologie[6], de nombreuses personnes en occident sont habitées par le mythe de l’apocalypse. Ce dernier crée une forme de fatalisme qui limite les possibilités de bifurcations des trajectoires de l’humanité.

« Si l’humanité ne bifurque pas, alors on est quasiment sûrs d’aller vers une méga catastrophe. Il faut qu’elle bifurque. La seule voie qui permet de s’attaquer au néolibéralisme et d’élargir les chances d’éviter la méga catastrophe, c’est d’admettre l’imprévisibilité et la liberté d’agir. »

Marc Delepouve conclut en nous disant que, pour lui, une meilleure compréhension de la pensée du complexe pourrait permettre au monde militant de développer une vision moins fragmentée et plus stratégique sur les enjeux sur lesquels il souhaite agir. Sans cette vision, il reste impossible de peser un minimum sur le rapport de force actuel.

« La pensée du complexe est trop souvent perçue comme étant quelque chose de mathématisée. Des modèles mathématiques complexes sont très intéressants, pertinents, utiles, avec leurs limites… Mais ici, c’est d’autre chose dont je parle : de l’appropriation de certains concepts de la pensée du complexe, comme certain concepts de la sociologie, par des citoyens, pour qu’ils soient mieux armés pour éviter de tomber dans le fatalisme ou la soumission. Sans pensée complexe, à mon avis il est difficile de ne pas être fataliste ou soumis. Sauf à être naïf. »

Propos recueillis le 16 Mai 2019 par Glen Millot et Thomas Germain pour le processus SSD

Références :

- Le Groupement International d’Experts sur le Climat (IPCC en anglais, pour « Intergovernmental Panel on Climate Change« ), est un organisme scientifique intergouvernemental créé en 1988 et rassemblant des membres de 195 pays. Il a pour mission d’évaluer les conséquences et risques liés au changement climatique.

Site officiel : https://www.ipcc.ch/ ↩︎

- Le document auquel Marc Delepouve fait allusion est le résumé technique du Groupe 3 du rapport général publié par le GIEC en 2007.

Il est consultable en pdf ici : https://archive.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg3/ar4-wg3-ts.pdf

- Une fiche détaillée expliquant le fonctionnement du GIEC est disponible sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/comprendre-giec ↩︎

- http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s3/hydrates.methane.htm ↩︎

- Pour aller plus loin, Marc en a fait état dans une conférence de l’UTL, Villeneuve d’Ascq le 17 mai 2016. Le compte rendu de la conférence est disponible en pdf : Du GIEC et de la représentation du changement climatique ↩︎

- La « collapsologie », ou étude de l’effondrement, est un mouvement multiforme qui se propose d’étudier les phénomènes d’effondrement des sociétés humaines. On à assisté mi 2018 à un véritable emballement autour de ces questions, notamment suite à l’annonce de la démission de Nicolas Hulot de son poste de ministre de la Transition, ainsi que de la publication du rapport du GIEC aggravant les constats des précédents rapports. Il s’en est suivi une prolifération de publications et interventions médiatiques, d’ouvrages, d’adhésions à des associations et collectifs, de plateformes d’échanges et de débat…

Ce phénomène à été bien analysé par le sociologue Cyprien Tasset dans son article « Les effondrés anonymes, S’associer autour d’un constat de dépassement des limites planétaires ». ↩︎

par SSD | 13 Juin 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Organismes tansgéniques, clones, aide à la procréation,… Les évolutions de la recherche font chaque jour surgir de nouveaux objets qui ouvrent les portes à de potentiels risques et à différentes controverses. Comment nos sociétés doivent-elles recevoir ou refuser ces objets émergents et comment peuvent-elles les encadrer ?

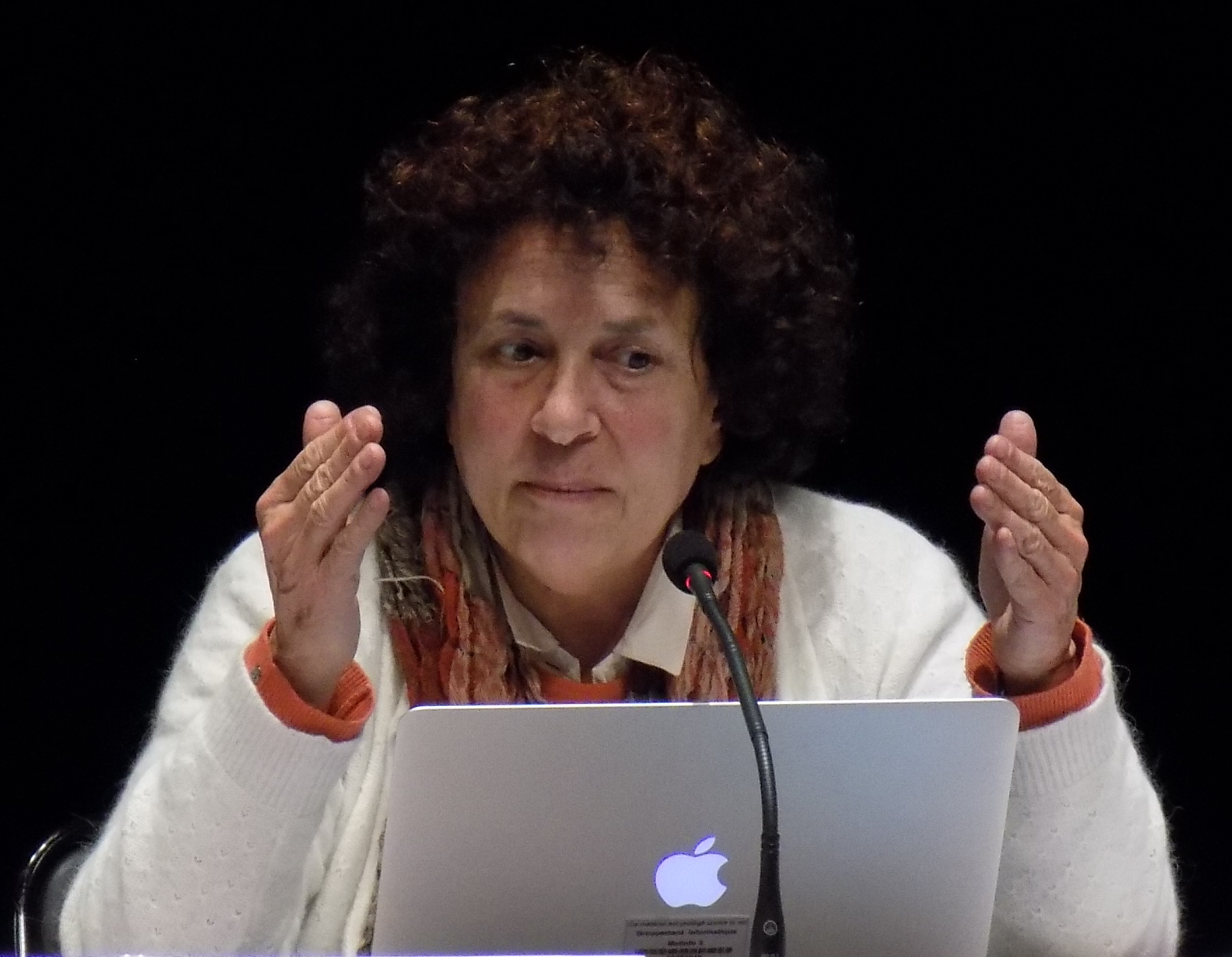

Difficile de borner l’étendue des contributions de Marie-Angèle Hermitte tant les champs d’études que recouvrent ces problématiques sont larges. Depuis plus de 40 ans, elle travaille, aux frontières du droit et des sciences, à cerner les mécanismes et enjeux que dessinent ces développements.

Juriste et docteur en droit, directrice de recherche au CNRS et directrice d’études à l’EHESS, elle figure parmi les pionnières du droit du vivant et du droit de l’environnement. Parmi les premières juristes françaises à s’être saisie du principe de précaution, elle connaît bien les problématiques que les développements scientifiques et technologiques adressent à nos sociétés. Elle a accepté de revenir avec nous sur ses travaux, sur sa vision du triptyque « Sciences-Sociétés-Démocratie » et sur sa conception de la posture du chercheur face à ces problématiques.

Sciences, décisions et valeurs

Lorsque nous l’avons contactée pour échanger sur sa perception des dynamiques de croisements entre chercheurs et mouvements sociaux, Marie-Angèle Hermitte nous a très vite répondu qu’elle ne se reconnaissait pas dans une posture de militante. Si les thématiques de recherche dont elle se saisit ont souvent une portée politique, elle insiste pour préciser que sa démarche est davantage portée par la curiosité intellectuelle et la volonté de travailler sur des objets nouveaux, qu’elle qualifie « d’émergents »[1].

« Je ne me sens pas militante de quoi que ce soit. Ce qui m’intéresse dans la recherche, ce sont tous les sujets émergents. Par exemple, sur le droit des contrats, ce qui m’intéressera ce sera de voir où va surgir un nouveau type de contrat et pourquoi. C’est plutôt de la curiosité intellectuelle, cela m’intéresse parce que c’est nouveau. Mais donc du coup je me suis toujours trouvée sur des sujets qui ont été perçus par d’autres comme des sujets militants. »

Car, en effet, bien souvent ces objets nouveaux animent des controverses autour de leurs applications et des risques qu’ils peuvent générer, ainsi que sur l’évolution dans nos sociétés des mœurs, des valeurs et des règles de droit. Comme le montrent les différentes controverses sur les OGM, sur la transfusion sanguine ou sur les ondes éléctromagnétiques, les enjeux politiques, économiques et éthiques sont souvent considérables et viennent opposer différents groupes constitués autour de la défense d’intérêts rarement compatibles. Pour Marie-Angèle Hermitte, le militantisme autour de ces questions peut souvent se retrouver en tension entre la posture de recherche qui vise à une certaine neutralité et les objectifs pratiques visés par la démarche militante qui peuvent conduire à une distorsion des faits, ou à en dissimuler une partie.

« Cacher un fait qui est contraire à ce que l’on pense, pour moi, ce n’est pas acceptable pour un chercheur. En revanche, c’est acceptable pour un militant. Et c’est justement là où est la difficulté. »

Si elle ne s’inscrit, en effet, pas dans une démarche militante, de plaidoyer au sein d’un collectif, il lui arrive régulièrement de prendre position vis-à-vis des objets qu’elle étudie. Elle se reconnaît donc davantage dans une démarche qu’elle qualifie « d’engagée ».

« Pour militer, il faut un cadre, aller faire des conférences, être dans une démarche collective… Moi j’estime être engagée sur un certain nombre de points. Par exemple, la lutte contre l’eugénisme positif. Je suis absolument effarée de voir à quelle vitesse va l’acceptation, à l’heure actuelle, des manipulations génétiques sur les embryons. »

Au travers des analyses qu’elle développe, Marie-Angèle Hermitte cherche donc à décrypter et donner à voir les différentes valeurs sous-jacentes à ces sujets. Il s’agit, pour elle, d’observer sur quelles valeurs se fonde la construction des règles de droit, notamment en ce qui concerne les rapports qu’entretiennent les sociétés humaines avec le vivant, ou des entités hybrides telles que les générations futures, les embryons ou plus généralement les non-humains.

« Dans tout système juridique, il y a des valeurs qui trouvent à s’exprimer, bien ou mal, dans le droit. Ce qui m’intéresse, c’est de décrypter les valeurs qui sont derrière le texte, quand texte il y a. »

La science : entre deux mondes

En travaillant toujours au plus près de ces objets émergents et au contact des personnes concernées, elle a développé une approche atypique empreintant des pratiques à la sociologie et à l’ethnologie. Poussée par cet intérêt pour l’émergence d’objets nouveaux elle a notamment travaillé sur les contrats inter-entreprises, la brevetabilité du vivant, les OGM, la transfusion sanguine, le statut des lanceurs d’alertes et bien d’autres sujets en lien avec la gestion des risques. Elle revient sur ces différents travaux dans l’ouvrage « Le droit saisi au vif » qui prend la forme d’une série d’entretiens avec le sociologue Francis Chateauraynaud.

« Le droit saisi au vif » est sorti en 2016 aux éditions PETRA

Marie-Angèle Hermitte développe une analyse d’un droit « en train de se faire », transformé par les dévelopements des sciences et des techniques et leur acceptation par la société. Cette approche lui a notamment permi de montrer comment, sur de nombreux objets, le droit vient ordonner un système de catégories qui ont souvent une portée ontologique et épistémique. Elle considère le droit comme un « autre monde » qui ordonne tout ce qui surgit de l’autre côté du miroir du « vrai monde » dans lequel nous évoluons[2].

C’est à travers l’étude de la construction des relations entre droit, sciences et technologies et des raisonnements sous-jacents à ces relations qu’elle a pu apporter ses contributions à la formalisation de concepts aujourd’hui fondamentaux comme le principe de précaution ou le régime de protection des lanceurs d’alertes[3].

Il nous a paru intéressant de noter que si les concepts qu’elle travaille ne se font pas directement au contact de réseaux militants, ils viennent en revanche servir et appuyer les terrains de luttes de certaines de ces communautés.

« La raison pour laquelle j’ai été la première juriste à me saisir du principe de précaution, c’est parce que j’avais entendu ça dans un réseau qui n’était pas du tout, théoriquement, militant mais qui a constitué les bases d’un militantisme scientifique, pour ceux qui ont pu se saisir de ces questions d’un point de vue militant. »

La démocratie en procédures

Cet engagement citoyen, Marie-Angèle Hermitte le concrétise aussi à travers ses contributions à l’enrichissement des processus démocratiques. Ces quinze dernières années, elle a travaillé avec des acteurs très variés pour explorer, entre autres, le dispositif des conférences de citoyens, qu’elle perçoit comme un outil qui pourrait permettre un meilleur contrôle démocratique des technosciences.

Elle découvre les conférences de citoyens en 1997, lorsqu’elle prend part à un groupe de travail sur les OGM, présidé par le député Jean-Yves Le Déaut, visant à produire un rapport parlementaire sur les encadrements juridiques à établir autour des mutations génétiques[4].

« Quand Le Déaut m’a dit “notre groupe va travailler à une conférence de citoyens” j’ai levé les yeux au ciel en disant “mais c’est des machins pour les danois, c’est pas fait du tout pour les français”. Et puis bon… toujours la même chose, c’est quand même quelque chose que je ne connaissais pas. J’avais un a priori plutôt négatif mais la curiosité l’a emporté et c’est là que j’ai été absolument stupéfaite du résultat. »

Elle figure ensuite dans le comité de pilotage de la conférence de citoyens qui s’est tenue en 2002, intitulée « Changement climatique et citoyenneté »[5]. Dans les années qui suivent elle travaille avec l’association Sciences Citoyennes sur la rédaction d’un projet de loi visant à l’institutionnalisation d’une unique procédure rigoureuse, inspirée des différentes expérimentations des conférences de citoyens. Une proposition qui sera appellée « convention de citoyens »[6].

Si ces dispositifs laissent entrevoir des processus démocratiques intéressants à expérimenter, un des défis que posent les développements scientifiques et technologiques à la démocratie est la manière dont la société et le législteur doivent réagir au moment de leur émergence. Pour Marie-Angèle Hermitte, il demeure très compliqué d’appliquer ces processus à des sujets sur lesquels on n’a pas un minimum de recul critique pour juger de leurs effets sur la société.

« C’est très compliqué de faire une conférence de citoyen sur un sujet trop émergent. Ça a été un échec pour les nanotechnologies par exemple. En fait on savait trop peu de choses. La conférence de citoyens, sa caractéristique c’est d’être le résultat d’une formation. Et donc, souvent, sur ces sujets, on n’a pas suffisamment de billes, et surtout des billes critiques. Parce que généralement la critique arrive après les propositions, donc si vous faites ça trop tôt, en fait ça ne débouche sur rien. »

Se mobiliser au nom de la nature

Les questions que posent la jonction entre les sciences, le droit et la société sont d’une actualité criante alors qu’on voit cette année se multiplier les marches, grèves climatiques et actions radicales en réponse aux multiples alertes lancées par le GIEC ou l’IPBES sur les dégradations environnementales liées à notre modèle de développement[7]. Ces mouvement illustrent, entre autres, la difficulté de concevoir un droit qui cadre suffisamment les activités humaines pour qu’elles fassent une place viable aux non-humains, tout en restant démocratique et socialement acceptable. Si ces collectifs se saisissent de pistes intéressantes pour réclamer une justice climatique – comme par exemple l’affaire du siècle, qui attaque l’Etat en justice pour inaction climatique – Marie-Angèle Hermitte estime que ces contentieux devraient s’appuyer plus sur les jeunes générations en faisant formuler leurs recours par des mineurs.

« Cela met le juge dans une situation très difficile – c’est arrivé en Colombie et aux USA – parce que les mineurs plaident, en quelque sorte, au nom du monde dans lequel ils vont vivre. Ils se posent un peu en représentants des “générations futures” qui sont dans toutes les conventions internationales, mais qui n’ont pas la qualité de sujet de droit, et qui, donc, ne peuvent pas plaider. »

Par ce biais les jeunes générations assurent en quelque sorte le continuum avec les générations futures qui peuvent ainsi se rapprocher de la catégorie de sujet de droit par une forme de représentation juridique. Marie-Angèle Hermitte développe dans ses travaux la manière dont le droit organise nos rapports à la nature[8]. Elle dresse notamment l’hypothèse d’une forme « d’animisme juridique » dans notre rapport au vivant.

En guise d’ouverture, Marie-Angèle Hermitte s’attarde sur la place primoridale que prennent différentes personnalités populaires, qui prennent un rôle de médiateur entre les individus et la société. En écoutant les témoignages de fans au moment de la mort de Johnny Hallyday, elle réalise à quel point ces people ont de l’influence et de l’audience au sein de la société, et à quel point il est nécessaire de travailler avec eux sur les questions soulevées par les développements scientifiques et techniques.

« Toutes ces questions, il faudrait qu’elles soient travaillées régulièrement avec des citoyens et des “peoples”. Parce que je crois que les “peoples” ont beaucoup plus d’importance dans la vie des gens qu’on ne le croit. Que ni les gouvernants, ni les scientifiques ne réalisent que la vie n’est possible, pour beaucoup de gens, qu’à la condition d’avoir des médiateurs de ce type, qui accompagnent la vie des gens dans de multiples occasions. Et que c’est donc avec ces médiateurs qu’il faut travailler ! »

Propos recueillis et synthétisés le 27 mai 2019, actualisés le 25 avril 2023, par Edgar Blaustein et

Thomas Germain pour le processus SSD

- Sur cette notion d’émergence, elle travaille beaucoup avec le sociologue Francis Chateauraynaud qui étudie comment des acteurs font « surgir » différents sujets dans l’espace public, notamment à travers une démarche d’alerte. Ces émergences viennent reconfigurer les jeux d’acteurs en présence, les registres des mobilisations et transformer la nature des rapports politiques sur un dossier. ↩︎

- Marie-Angèle Hermitte, « Le droit est un autre monde », Enquête [En ligne], 7 | 1999 ↩︎

- Noiville Christine, Hermitte Marie-Angèle, « Quelques pistes pour un statut juridique du chercheur lanceur d’alerte », Natures Sciences Sociétés, 2006/3 (Vol. 14), p. 269-277. ↩︎

- Pierre-Benoît Joly, Claire Marris et Marie-Angèle Hermitte, « À la recherche d’une « démocratie technique ». Enseignements de la conférence citoyenne sur les OGM en France », Natures Sciences Sociétés, 2003. ↩︎

- Benjamin Dessus nous a également fait des retours sur l’organisation de cette conférence dans l’entretien que nous avons fait avec lui. Lien : ↩︎

- Ces travaux ont donné lieu à la formalisation d’un projet de loi, disponible sur le site de l’association Sciences Citoyennes : https://sciencescitoyennes.org/projet-de-loi-concernant-les-conventions-de-citoyens/. ↩︎

- Le Groupement Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC) et La Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) sont deux des plus grosses plateformes rassemblant les travaux de scientifiques du monde entier sur l’évolution du climat et de la biodiversité. Leurs derniers rapports sont accessibles sur : https://www.ipcc.ch/ et https://www.ipbes.net/. ↩︎

- Hermitte, Marie-Angèle. « La nature, sujet de droit ? », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 66e année, no. 1, 2011, pp. 173-212. ↩︎

par SSD | 13 Juin 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

« Il ne suffit pas de se battre pour le respect du droit existant.

Il faut aussi se battre pour le faire changer »

En s’intéressant à l’actualité des différents mouvements sociaux, il est frappant de constater la place que prennent les problématiques juridiques dans les différentes mobilisations et campagnes. Les militantes et militants sont en effet frappé.es d’une sévère répression judiciaire, comme en témoignent les nombreuses condamnations de personnes venant en aide aux immigrés[1], d’activistes du climat[2] ou de gilets jaunes[3]. Mais, dans le même temps, ces mouvements semblent aussi se saisir d’outils nouveaux pour faire progresser leurs luttes. On pense notamment à différents cas récents : des individus attaquent l’État en justice, comme l’affaire du siècle[4] ou des jeunes parisiens victimes de violences policières et de contrôle au faciès[5].

Si l’articulation entre le droit et les contestations sociales est un sujet qui ne date pas d’hier, il semble que l’expertise juridique tend à prendre de plus en plus de place dans les récentes mobilisations. Pour observer cette tendance et ces évolutions, nous avons pu nous entretenir avec Danièle Lochak, militante associative de la défense des droits de l’Homme et ancienne présidente du GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigré.e.s), pour discuter de la place des experts juridiques dans les mouvements sociaux, et plus particulièrement dans le cadre de ses sujets d’intervention : les droits des personnes immigrées.

De la posture d’intellectuelle au recours au droit comme outil politique

Danièle Lochak est professeure émérite de droit public à l’université Paris-Nanterre et militante associative de la défense des droits de l’Homme au sein du GISTI, le Groupe d’Information et de Soutien des Immigré·es. Elle a également été vice-présidente de la Ligue des Droits de l’Homme. En revenant sur son parcours, elle nous parle de son engagement pour la paix au Proche-Orient après la guerre des Six jours, puis des années 1970, où elle a pris part à divers débats et mouvements dans le contexte des mobilisations syndicales et politiques de l’après-mai 1968, pour s’investir finalement plus spécifiquement dans la défense des droits de l’Homme en général et des étrangers en particulier.

« Mon engagement était autant en tant qu’universitaire que juriste. Le choix de mes sujets de recherche a été, dès l’origine, axé sur le lien entre droit et politique. Par exemple, mon sujet de thèse portait sur le ‘rôle politique du juge administratif français’. Aujourd’hui c’est devenu un peu plus commun et accepté mais à l’époque c’était une idée qui était un peu hétérodoxe. »

A travers cette posture, Danièle Lochak a pu développer quelques réflexions sur la place et le rôle du chercheur et de l’intellectuel dans la cité. L’articulation entre cette qualité de chercheur et cet engagement citoyen peut en effet engendrer des tensions, notamment dans l’exercice de l’enseignement.

« Même si on ne peut jamais complètement être objectif, il y a quand même une obligation de rigueur et d’honnêteté intellectuelle. Cela pose la question de la manière dont on se comporte vis-à-vis des étudiants. Si on enseigne le droit des hypothèques la question a moins de chances de se poser, mais quand parle droit et libertés c’est très difficile de ne pas exprimer un point de vue. Donc comment faire en sorte d’exprimer ses propres opinions, sans les imposer aux étudiants ? »

Le rapprochement entre sa qualité de juriste et son investissement militant s’est notamment fait via son adhésion à l’Association Française des Juristes Démocrates. Investissement qui n’a duré que quelques années à cause de divergences de position avec des membres de l’association, d’obédience communiste, à l’occasion de l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique en 1979. C’est à peu près à la même époque qu’elle s’est tournée vers la Ligue des droits de l’Homme.

Elle y participe à différentes commissions: d’abord la commission « Libertés et informatique », puis la commission « Droits des étrangers ». Avec Jean-Michel Belorgey et Henri Leclerc elle rédige une proposition de loi visant à accorder le droit de vote aux étrangers aux élections locales.

Ce n’est qu’en 1982 que Danièle Lochak rejoint le GISTI, dont elle connaissait l’existence depuis longtemps et dont elle appréciait le travail mais qui était bien plus inaccessible qu’aujourd’hui, cultivant une tradition d’anonymat fortement ancrée. Créé dix ans plus tôt, le GISTI rassemblait des avocats et des travailleurs sociaux mais aussi, au départ, des hauts fonctionnaires qui ne pouvaient pas trop s’exposer. Il se veut alors un groupe de défense et d’aide juridique des étrangers en France.

« Ce qui est intéressant c’est qu’à l’époque, il y a toute une réflexion sur le droit. Dans la foulée de mai 1968, la pensée marxiste reste très influente, et elle nous dit que le droit est une superstructure, que c’est un instrument dont la classe dominante se sert pour dominer la classe opprimée. Comment, à partir de là, concilier cette vision extrêmement négative du droit avec la volonté de l’utiliser quand même, pour aider les étrangers ? L’idée c’est que, aussi inégalitaire soit-il, il est un terrain de lutte et qu’il offre des armes, notamment en raison des contradictions internes des sociétés capitalistes. »

S’il ne s’inscrit pas dans une filiation directe avec les différents Groupes d’Information qui émergent à cette époque, et qui concrétisent l’engagement de l’intellectuel spécifique[6], cette figure décrite par Michel Foucault, il en partage néanmoins l’engagement.

« C’est aussi la posture du militant-expert. C’est-à-dire qu’il ne prétend pas détenir seul le savoir. Si l’on prend l’exemple des prisons, la connaissance est d’abord chez les détenus. L’intellectuel va alors venir en appui, avec ses compétences spécifiques. De la même façon, il s’agira pour les militants du Gisti de mettre leur expertise juridique au service des immigrés, de leur apporter un appui dans leurs luttes, sans décider à leur place des modalités de ces luttes. »

Le GISTI se donne donc pour mission d’informer et de soutenir les personnes immigrées pour faire reconnaître et respecter leurs droits. Ses modes d’action ont évolué au cours des années, mais la philosophie qui le guide reste la même.

Des grands arrêts fondateurs et de la diversité des moyens d’action du GISTI

Dès son orgine, le GISTI se dote de trois moyens d’actions principaux pour mener à bien ses missions : Il assure une permanence juridique à destination des personnes immigrées. Ces permanences – qui ne se tiennent plus sur place, comme mais par courrier et par téléphone – tiennent une place moindre qu’à l’origine, dans la mesure où de nombreuses autres structures ont pris le relais. Elles apportent un soutien juridique aux personnes immigrées pour leur permettre de connaître et de faire valoir leurs droits[7]. Il édite également diverses publications qui prennent la forme de Cahiers ou de Notes juridiques, et d’une revue trimestrielle ; la revue Plein droit, qui « donne la parole à des auteurs d’horizons divers pour approfondir l’analyse de la situation et du devenir des populations étrangères ».

Couverture du dernier numéro de la revue Plein droit éditée par le GISTI

Enfin, le GISTI agit également par le biais de divers recours en justice. Danièle Lochak nous précise que la forme et le cadre de ces recours ont sensiblement évolué depuis les premiers recours, en suivant l’évolution du cadre législatif et politique. Certains de ces arrêts ont eu un retentissement juridique et politique important, jusqu’à devenir des fondamentaux qui ont marqué l’histoire du GISTI, son combat, mais également l’évolution de la jurisprudence française sur ces questions.

« Il y en a quelques-uns, des “arrêts GISTI”, considérés comme des arrêts fondamentaux pour le droit administratif. Notamment le premier arrêt GISTI en 1978, un arrêt capital que tous les étudiants en droit ont à étudier. Il figure dans cette sorte de bible des étudiants en droit administratif qui s’appelle Les grands arrêts de la jurisprudence administrative. »

L’arrêt de 1978 fait suite à un recours contre un décret qui subordonnait le regroupement familial à l’engagement des membres de famille de ne pas travailler en France. Le Conseil d’État a annulé le décret, estimant qu’il violait un Principe général du droit (PGD), le droit de mener une vie familiale normale, dont pouvaient se prévaloir non seulement les nationaux mais aussi les étrangers résidant régulièrement en France[8].

Si le GISTI cherche à apporter un soutien juridique aux immigrés et les aide à faire valoir leurs droits, Danièle Lochak insiste sur le fait que, face à un droit qui est lui-même injuste et discriminatoire, on ne peut pas se contenter de réclamer l’application du droit existant, il faut aussi se battre pour faire changer la législation et, au-delà, les politiques dont elle est le reflet et l’instrument.

« Dès l’origine, même si le GISTI s’est créé pour apporter un soutien juridique, on a toujours dit que, vu la façon dont les lois sont faites, cela ne suffit pas de se battre pour le respect du droit existant. Il faut se battre pour que cela change, pour que la législation change. »

L’évolution des recours et ce que cela nous apprend pour les luttes et mobilisations futures

Au fil des années, les formes des différentes stratégies d’action du GISTI ont évolué en tenant compte du contexte politique, des victoires et des échecs qu’il a pu rencontrer.

En ce qui concerne l’activité contentieuse, une des évolutions significatives relevées par Danièle Lochak, est la mutualisation des recours qui sont engagés de plus en plus souvent sur un mode inter-associatif. Le GISTI est en effet très souvent associé à d’autres organisations de la société civile lorsqu’il s’agit de former des recours. Il s’est, par exemple, associé à 23 organisations (dont l’UNICEF et la Ligue des droits de l’Homme) pour dénoncer et attaquer l’autorisation de fichage des mineurs isolés sur le territoire français[9]. Le GISTI s’associe régulièrement à des associations généralistes comme la LDH, des associations de soutien aux étrangers, telles que l’Anafé ou la Cimade, des associations plus spécialisées comme Aides ou Médecins sans frontières ou encore le Syndicat des avocats de France ou le Syndicat de la Magistrature. Cette mutualisation permet de montrer un front associatif uni face à l’inflation de textes et décisions douteuses. Elle permet en outre d’utiliser la spécialisation de chacune des organisations pour développer au mieux tel ou tel argument.

Une autre évolution notable consiste en l’augmentation du nombre de recours en urgence depuis l’inroduction des référés en 2000, le plus souvent pour obtenir des mesures provisoires et rapides, dans l’attente d’un jugement sur le fond. Troisième caractéristique : la multiplication des interventions volontaires où les organisations ne sont pas elles-mêmes requérantes mais produisent des contributions à l’appui des requêtes individuelles. Ce mode d’action est très proche de la tierce intervention devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Si l’on quitte le terrain contentieux, une autre évolution significative, c’est la dimension nécessairement européenne des combats à livrer.

« Pour faire bouger le droit, il faut faire bouger les politiques, et aujourd’hui faire bouger les politiques, ce n’est pas seulement au niveau français, mais aussi au niveau de l’Union européenne. »

Cela peut s’avérer problématique selon Danièle Lochak car il est encore plus difficile d’avoir de l’influence sur les instances européennes qu’au niveau national.

« Pourtant c’est bien là que les choses se jouent. On pourrait espérer avoir une influence, mais c’est difficile. Cela demande forcément beaucoup plus de travail, de coordination avec nos homologues des autre pays, d’informations, etc. »

La lutte sur le plan juridique est donc une action extrêmement stratégique, qui nécessite de coordonner ses actions avec d’autres organisations agissant sur le même terrain et d’articuler l’intervention technique et l’intervention d’ordre plus politique. En revenant sur certains dossiers, comme la livraison de bateaux de guerre à la Lybie, Danièle Lochak rappelle qu’il peut s’avérer stratégique de faire des recours juridictionnels tout en sachant qu’ils ont très peu, voire aucune chance d’aboutir. Le fait de formuler des recours aux côtés de différentes organisations permet de médiatiser l’affaire et de créer ou renforcer les mobilisations autour du sujet.

« Je trouve que cela à un poids politique. C’est pour cela aussi qu’on a voulu faire le recours sur les bateaux Libyens. Là pour le coup c’était vraiment une façon de dénoncer un acte politiquement. Et le contentieux était une arme… Voilà, c’était l’arme qu’on a trouvée. »

Au cours de son demi-siècle d’existence, le nombre d’actions contentieuses du GISTI n’a cessé de croître, face à une inflation évidente de textes problématiques relatifs à l’asile et d’immigration. Si le GISTI peut se targuer d’être un acteur incoutournable en la matière, son bilan 50 ans après sa création ne peut pas se résumer de façon binaire par des victoires ou des défaites. Chaque action contentieuse ayant un objectif et une portée politiques, il s’agit la plupart du temps de « demi-victoires » ou de « semi-défaites ». L’outil contentieux devient en tout cas un mode d’action de plus en plus sollicité par les assoications dans leurs combats. Sur ce sujet de l’outil juridique comme arme militante, nous avons organisé en avril 2021 un webinaire intitulé Le droit comme mode d’action, dans lequel Danièle Lochak nous a fait le plaisir d’intervenir, à l’occasion de notre cycle sur La place du droit dans les mobilisations.

Propos recueillis et synthétisés le 17 mai 2019, actualisés le 25 avril 2023 par Glen Millot et

Thomas Germain pour le processus SSD

Références :

- De nombreux cas sont recensés de poursuites d’individus qui sont venus en aide à des personnes immigrés, c’est le fameux « délit de solidarité ». Un dossier détaillé lui est consacré sur le site du GISTI : Dossier GISTI – Le Délit de Solidarité.

On peut également citer les récents exemples des capitaines du Sea Watch 3, Carole Rackete et Pia Klemp, poursuivies par la justice italienne pour avoir apporté leur soutien à des migrants recueillis au large des côtes Libyennes. ↩︎

- Des moyens extrêmement conséquents ont par exemple étés déployés pour incriminer les activistes de l’ONG ANV-COP21 ayant participé à la campagne de décrochage des portraits d’Emmanuel Macron dans les mairies : https://reporterre.net/Le-gouvernement-mobilise-la-lutte-anti-terroriste-contre-les-activistes-du ↩︎

- Depuis le début du mouvement des gilets jaunes, on dénombre plus de 2000 condamnations, allant parfois jusqu’à des peines de prison ferme. Pour plus d’informations, voir le dossier spécial réalisé sur le site de Basta! : https://www.bastamag.net/Pour-quels-faits-et-a-quelles-peines-de-prison-des-centaines-de-gilets-jaunes ↩︎

- Quatre associations : Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France et Oxfam France ont décidé, au nom de l’intérêt général, d’attaquer l’État français en justice pour qu’il respecte ses engagements climatiques. Plus d’infos sur : https://laffairedusiecle.net/ ↩︎

- http://www.leparisien.fr/faits-divers/violences-policieres-et-controles-au-facies-de-jeunes-parisiens-assignent-l-etat-en-justice-04-07-2019-8109558.php ↩︎

- Parler à partir de la place qu’on occupe et non à la place des autres, mettre à profit sa situation d’expert pour dénoncer les faits, faire sortir l’information de l’institution en s’appuyant sur l’expérience de tous : l’intellectuel spécifique décrit par Michel Foucault s’engage dans le domaine qui est le sien. Il donnera naissance au groupe d’information prison (GIP), puis au groupe d’information santé (GIS) et au groupe d’information asile (GIA). Si le Gisti ne s’inscrit pas dans une filiation directe avec ces groupes, il en partage cependant l’engagement.

Plus d’informations dans cet article de Phillipe Artière, membre du GISTI : https://www.gisti.org/doc/plein-droit/53-54/naissance.html ↩︎

- Plus d’infos sur les permanences juridiques du GISTI : https://www.gisti.org/spip.php?article4191 ↩︎

- Un dossier est consacré aux grands arrêts du GISTI sur son site internet : https://www.gisti.org/spip.php?article1349#tele ↩︎

- Dossier dédié sur le site du GISTI : https://www.gisti.org/spip.php?article6102 ↩︎

par SSD | 6 Juin 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Figure parmi les objecteurs de nucléaire en France, Bernard Laponche est expert des questions de politiques énergétiques ainsi que des questions de sûreté des installations nucléaires. Il publie de nombreux rapports avec l’association Global Chance, qu’il a rejoint en 1992, juste apprès sa fondation.

Il a accepté de revenir avec nous sur son parcours, ses combats et les différents constats qu’il dresse sur les blocages politiques autour des questions majeures que sont la planification énergétique et la sûreté des installations qui devraient pouvoir prendre plus de place dans le débat démocratique.

Ingénieur polytechnicien et syndicaliste ?

Ingénieur de l’école polytechnique, Bernard Laponche est diplômé en 1961 et entre au Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) pour y préparer une thèse d’Etat autour de la physique des réacteurs nucléaires. Pendant une douzaine d’années, il y travaille en tant qu’ingénieur sur une période où se développent les prémices du parc nucléaire français. Cette période se termine par un Doctorat d’Etat en physique des réacteurs nucléaires.

« J’étais un ingénieur normal, je trouvais que le nucléaire c’était très bien, comme tous les gens qui travaillent dans ce genre de boîtes. J’étais syndiqué à la CFDT, mais tout à fait adhérent dormant. C’est véritablement mai 68 qui m’a transformé en militant. »

Comme beaucoup de personnes de sa génération, Bernard Laponche fût beaucoup marqué par le climat social contestataire de la fin des années 60.

Il est alors plongé dans le militantisme et occupe des responsabilités en mai 68 au sein du comité d’action de Paris-Saclay. A cette occasion, il remarque que parmi les très nombreux sujets abordés au cours des débats, la question des choix de politique énergétiques reste globalement absente. Si des critiques sont formulées à l’encontre du recours au nucléaire militaire, la question du nucléaire civil n’est quasiment pas abordée en mai 68. De rares critiques émanent d’individus isolés, presque marginaux, qui s’inscrivent dans le prolongement des combats environnementalistes et anti-nucléaires naissant aux Etats-Unis dans les années 60. L’expérience du militantisme syndical dans ce contexte l’amène à développer des réflexions de plus en plus critiques à l’encontre du nucléaire.

« Au début des années 70, lorsqu’EDF à décidé du changement de filière, cela a causé une crise au CEA qui à entraîné des licenciements. A ce moment, et grâce aux syndicats, j’ai compris que le nucléaire n’était pas seulement les travaux sur papier que je faisais, mais qu’il y avait aussi des travailleurs, à la Hague, à Marcouler… Et ça m’a mis dans le bain de la réalité de ce qu’était le nucléaire, pas uniquement comme un instrument de recherche mais aussi comme une activité industrielle, polluante et dangereuse. »

C’est à partir de ces constats qu’il devient permanent syndical à la CFDT à partir de 1973. Il contribue alors à la rédaction de l’un des premiers ouvrages français construisant une approche critique de l’énergie nucléaire « L’électronucléaire en France » paru en 1975.

Il devient ensuite permanent au syndicat CFDT du CEA, puis à la Confédération à la fin des années 1970 et , entre les deux, il travaille au CEA sue la prospective énergétique.

Toutes des années, la CFDT est extrêmement critique sur les programmes nucléaires (Plan Messmer et Superphenix) et soutient les économies d’énergie et les énergies renouvelables.

Au début des années 80, il rejoint l’Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie (AFME)[1] dont il devient directeur général en 1984. Il se spécialise alors dans la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables et la prospective énergétique. Il co-fonde en 1988 le cabinet ICE (International Council Energy) qui va travailler dans les années 1990 et 200 au développement des politiques de maîtrise de l’énergie, surtout à l’international : Europe de l’Est et Russie, bassin, Afrique du Nord et Palestine, Chine…

Entre 1998 et 1999, il est conseiller en sûreté nucléaire auprès de Dominique Voynet, alors ministre de l’environnement. Cette expérience le confronte alors de l’intérieur au fonctionnement des institutions et de l’administration.

« Là ça m’a confirmé que vraiment, c’était pas bon. J’avais vraiment accès au monde politique et c’était effroyable. Ces sujets là, en général, sont totalement ignorés de la plupart des responsables politiques. Et ça c’est un problème. »

Critique du modèle énergétique français

En 1992, suite au sommet de Rio, Bernard Laponche rejoint l’association Global Chance, qui rassemble différents scientifiques et journalistes scientifiques autour de l’élaboration de rapports et de positions critiques à l’égard de la politique énergétique française. Si ce regroupement d’expert rencontre des difficultés à peser sur la décision politique et l’administration, il devient progressivement un support à l’expertise technique utile aux réseaux militants travaillant sur ces thématiques.

« Depuis Fukushima, on remarque aussi que Global Chance a une certaine influence par rapport à la presse, et même par rapport aux organismes de sûreté. Par exemple par rapport à l’IRSN[2] ; on discute avec eux, il y a une certaine écoute disons. On en est là. Et rien ne bouge. Ce qui est quand même un peu étonnant. Les gens parlent du lobby nucléaire mais c’est une erreur, c’est un État nucléaire ! »

Pour Bernard Laponche, tout cela prend ses racines dans le fait que le nucléaire est au cœur d’un vaste système de pouvoir institutionnel sur les différents corps sociaux de la population. La France est dans une situation où le complexe militaro-industriel étatique détient une telle emprise qu’il est même compliqué pour un scientifique ou un politique de remettre publiquement en question les choix techniques et énergétiques basés sur le modèle nucléaire.

« Du point de vue des gens qu’emploient le CEA, Areva, EDF et tout ça, ainsi que pour l’administration, cela représente beaucoup d’emploi, beaucoup de richesses, etc… Il y a bien des gens, parmi ceux-la, qui sont convaincus que le nucléaire est bon mais la majorité c’est de la conviction de carrière. »

Le nucléaire français : entre science, expertise et politique

Au coeur de ces controverses, Bernard Laponche regrette une relative absence de critique de la part des scientifiques et des experts autour des nombreuses questions que soulève le modèle nucléaire. Il estime que ces derniers – et particulièrement les physiciens – ont une responsabilité considérable sur ces sujets. Si dans les années 70 le plan Messmer[3] a suscité de vives critiques, avec notamment la création du Groupement de Scientfiques pour l’Information sur l’Energie Nucléaire (GSIEN), cette vague est très vite redescendue. Aujourd’hui, les scientifiques qui prennent ouvertement position contre le nucléaire sont très peu nombreux.

« Le CEA bon… admettons que le CEA défende sa boutique. Mais le CNRS ils ont été actifs quelques années et ils sont vite rentrés dans les rangs. Parce que pour faire une carrière scientifique en France, que ce soit dans le public ou dans le privé, il ne faut pas être critique par rapport au nucléaire. »

Pourtant, les problématiques soulevées par le système nucléaire sont nombreuses ; les incertitudes liées au traitement des déchets, l’arrivée en fin de vie des premières installations et les problématiques de sûreté qu’elles génèrent, la pertes de compétences techniques en la matière, déboires industriels de la réalisations de l’EPR… Même le modèle économique de la fillière semble rencontrer des difficultés et de moins en moins compétitif face au développement des énergies alternatives.

Chantier de l’EPR de Flamanville, dont l’ouverture, prévue en 2012 n’a de cesse d’être repoussée en raison de nombreuses défaillances techniques.

Lors de notre échange, Bernard Laponche se montre particulièrement inquiet devant la banalisation de la notion d’exclusion de rupture qui estime la probabilité de rupture d’une pièce comme étant assez faible pour ne pas avoir à « étudier intégralement les conséquences d’une rupture de ces tuyauteries dans la démonstration de sûreté de l’installation »[4]. Pour lui, cette notion est tout simplement impossible a démontrer sur le plan physique ; les déboires successifs du chantier de l’EPR de Flamanville en sont un bon témoin.

Toutes ces critiques, que Bernard Laponche et Global Chance adressent depuis des années[5]semblent pourtant inaudibles. Catalogués comme militant anti-nucléaires, la solidité et la pertinence de leurs études sont systématiquement mises de côté.

« Pour eux, je suis un anti-nucléaire notoire. Le travail de Global Chance n’est pas critiqué sur ses aspects techniques, parce qu’il est correct. On s’est bien trompés une fois ou deux, mais on a vite rectifié. Le problème c’est qu’on ne reçoit jamais de critiques directes sur la solidité de nos travaux ; on nous reproche surtout notre opinion. »

On voit donc que la question dépasse largement le cadre purement technique et scientifique, tant les enjeux politiques et économiques qu’elle soulève sont forts. Bernard Laponche et les membres de Global Chance sont bien conscients que les chances de peser sur la décision politique via la production d’expertise sont infimes face à de telles contraintes. C’est pourquoi le parti pris de l’association est plutôt de produire une expertise qui viendra en appui aux différents collectifs militants sur ces questions et permettra une information critique indépendante en direction des médias.

Démocratie, controverses et choix techno-scientifiques

Pour Bernard Laponche, les grands exclus de ces débats sont, une fois encore, les citoyennes et citoyens. Avant d’être une question technique, le choix du modèle énergétique et sa structure, sont surtout des questions démocratiques tant leurs effets sont structurants pour la société. Il a donc accueilli avec intérêt – et prudence – la mise en place d’un débat public autour de la gestion des déchets radioactifs. Organisé par la Commission Nationale du Débat Public entre avril et septembre 2019, cette concertation nationale a permis aux citoyennes et citoyens de se positionner sur les controverses autour du traitement des déchets radioactifs. Cette question particulièrement délicate agrège des positionnements particulièrement polarisés et donne un cas d’école très intéressant pour étudier les controverses techno-scientifiques. Les importantes mobilisations autour du projet Cigéo à Bure en sont d’ailleurs un excellent témoin[6].

Au cours de cette consultation, divers établissements, entreprises et associations ont été invités à rédiger des « cahiers d’acteurs » pour « apporter au public non spécialiste mais soucieux de disposer d’une bonne information technique les informations permettant de comprendre les différences d’argumentations exprimées par des experts ou des organismes institutionnels »[7]. Bernard Laponche résume en montrant a quel point ce dispositif a des effets limités et une portée démocratique extrêmement relative ; les avis exprimés par les citoyens et les organisations militantes n’ayant qu’un effet consultatif, ils sont très rarement pris en compte dans la décision effective.

« Le niveau de connaissances du milieu anti-nucléaire sur ces questions est beaucoup plus élevé qu’a l’époque. Il y a des gens qui travaillent, qui connaissent le sujet, qui sont capables dans un débat de dire des choses tout à fait viables. Le problème c’est que comme c’est le troisième dispositif de ce type et que les deux premiers n’ont donné aucun résultat : les solutions proposées par les citoyens n’ont pas été suivies d’effets. Les opposants de Bure ont refusé de participer à ces débats. Moi je me dit qu’ils ont tort parce que ça donne quand même une possibilité d’exposer leurs positions, mais en même temps je les comprend très bien… »

Propos recueillis et synthétisés le 17 mai 2019 par Glen Millot et

Thomas Germain pour le processus SSD

Références

- L’Agence Française pour la Maîtrise de l’Energie (AFME) est créée en 1982. Sa mission était de susciter, animer, coordonner, faciliter ou réaliser des opérations ayant pour objet la maîtrise de l’énergie. En 1990, elle fusionne avec l’Agence nationale pour la récupération et l’élimination des déchets (ANRED) et l’Agence pour la qualité de l’air (AQA) pour former l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). ↩︎

- Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : https://www.irsn.fr/FR/Pages/Home.aspx ↩︎

- Détails sur le plan Messmer dans la page ikipédia de l’Histoire du programme nucléaire civil de la France – Accélération du programme éléctronucléaire ↩︎

- Définition de l’ASN : exclusion de rupture. ↩︎

- On retrouve la plupart de ces réflexions et travaux critiques sur le site de Global Chance : http://www.global-chance.org/Publications-de-membres-de-Global-Chance ↩︎

- Pour plus d’informations, voir le site : https://bureburebure.info/ ↩︎

- Y ont participé les établissements, entreprises ou associations suivants : Andra, IRSN, EDF, Orano, CEA, Wise Paris, Global Chance, France Nature Environnement (FNE), la CLI de Cruas. Ces fiches sont consultables sur le site de la commissions, dans la rubrique Clarification des controverses techniques ↩︎

par SSD | 23 Mai 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Philosophe des sciences, activiste et professeure à l’Université Libre de Bruxelles, Isabelle Stengers est une figure hors norme dans le paysage intellectuel de ces quarante dernières années. Sa pensée interroge la production des connaissances par les sciences modernes et les visions du monde qu’elles conditionnent. À travers de nombreuses contributions, elle met en récit une vision résolument politique de la science et invite, avec malice et humour, à faire exister d’autres possibles, loin de la résignation et des schémas de pensées qui nous oppressent.

Au détour d’un passage par Paris, nous avons pu prendre un moment avec elle pour revenir sur les sources de ses engagements et sur sa vision des formes que pourraient prendre une alliance entre la science et la société civile pour dessiner les contours d’un nouveau rapport entre sciences, sociétés et démocratie.

Perdue pour la science

En revenant sur son parcours, Isabelle Stengers nous confie que les réflexions qu’elle développe sur la science prennent source dès sa formation, lorsqu’elle étudie la chimie à Bruxelles. Elle s’aperçoit au cours de son cursus qu’elle est formée à éventuellement devenir chercheuse en physico-chimie, mai sans vraiment « situer le front d’avancée de la discipline », c’est-à-dire en étant engagée à la faire avancer sur le mode de l’évidence. La manière dont les sciences lui sont enseignées ne laisse alors pas de place à des questionnements, mais seulement à la résolution de problèmes.

« En troisième année, je me suis rendue compte, un peu par le hasard des lectures, qu’en mécanique quantique il y avait d’énormes problèmes. Hors, je venais d’avoir un gros cours de chimie quantique et je n’avais pas vu de problème. »[1]

C’est sur la base de ces constats, qu’elle commence à s’interroger sur un certain nombre de « grandes questions » qui entourent les sciences expérimentales, et notamment sur le pouvoir normatif et disciplinaire des méthodes scientifiques. Elle réalise que la discipline qui organise et structure les communautés scientifiques empêche de prendre le temps nécessaire pour penser et prendre du recul et qu’elle mène plutôt à la compétition des disciplines et des chercheurs entre eux.

« Je me suis dit ‘Flûte, me voilà perdue pour la science !’ Je savais très bien que si je m’amenais avec des questions de fond, on me dirait ‘Mais qu’est-ce que tu fais en sciences ?’ »

Ces réflexions la poussent progressivement à s’engager pleinement dans l’étude de la philosophie des sciences. Elle s’adresse pour cela à l’un de ses professeurs, le seul qui lui semblait capable d’accueillir ses questionnements : Ilya Prigogine.

« Et il se trouve que Prigogine allait devenir, quelques années plus tard, Nobel de chimie[2]. Donc j’ai été embarquée, mais je n’en savais rien, dans cette histoire qui m’a menée à écrire avec lui ce qui est devenu “La nouvelle alliance”, qui est paru fin 1979 ».

La Nouvelle Alliance est un véritable succès éditorial et anime de nombreux débats dans les années qui succèdent sa sortie. Ouvrage dense et complexe, mêlant histoire des sciences, réflexions philosophiques, et développements scientifiques techniques, il présente une métamorphose des paradigmes scientifiques par une transformation de notre perception de la nature. La science moderne a poursuivi l’idéal théorique d’une réalité déterministe et réversible, alors que le dialogue expérimental, y compris en physique, suppose l’irréversibilité et que l’ensemble des phénomènes naturels l’affirment. À travers ces développements, le livre formule une critique de l’hégémonie des sciences physiques. Cependant, cet aspect de l’ouvrage ne fût pas toujours interprété tel que ses auteurs l’ont voulu.

« Je me suis heurtée au fait que ce n’est pas parce qu’on a une idée qu’elle s’impose comme on voulait la formuler. En fait, ce livre a souvent été lu comme : « la bonne nouvelle, la physique nous autorise désormais à parler d’irréversibilité, d’événements, etc…» Donc exactement le contraire de ce qu’on essayait de faire passer… J’ai été frappée par la soumission intellectuelle de beaucoup de disciplines par rapport au modèle de la physique. »

Un peu atterrée, elle y voit néanmoins l’occasion d’aborder la question des savoirs scientifiques à partir de ce qu’ils rejettent et la manière dont ils disqualifient certains types de savoirs. Elle fait la rencontre de Léon Chertok, un psychiatre français vivement critiqué pour son travail sur l’hypnose. Cherchant à comprendre pourquoi l’hypnose subit une forme de répression de la part des psychanalystes, qui la considèrent avec dérision, elle s’aperçoit que les sciences humaines construisent souvent leurs savoirs sur une opposition à ce que les gens « croient » et peuvent ainsi très facilement devenir des outils de discipline sociale. Elles entretiennent un rapport presque « pastoral » à la société, missionnées de tenir le public crédule à l’écart des charlatans. Contrairement aux sciences expérimentales, dans les sciences humaines, bien souvent « la critique remplace l’objection ».

« Les scientifiques ont appris le mépris du public, notamment au contact avec les sciences humaines et sociales. Et c’est ça au fond qui a fait de moi une activiste. C’est-à-dire que l’hypnose m’a permis de comprendre à quel point la nécessité de tenir à distance un public, jugé trop crédule, habitait et empoisonnait les sciences. »

Philosophie et activisme :

Contre le mépris du public