par SSD | 23 Mai 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Philosophe des sciences, activiste et professeure à l’Université Libre de Bruxelles, Isabelle Stengers est une figure hors norme dans le paysage intellectuel de ces quarante dernières années. Sa pensée interroge la production des connaissances par les sciences modernes et les visions du monde qu’elles conditionnent. À travers de nombreuses contributions, elle met en récit une vision résolument politique de la science et invite, avec malice et humour, à faire exister d’autres possibles, loin de la résignation et des schémas de pensées qui nous oppressent.

Au détour d’un passage par Paris, nous avons pu prendre un moment avec elle pour revenir sur les sources de ses engagements et sur sa vision des formes que pourraient prendre une alliance entre la science et la société civile pour dessiner les contours d’un nouveau rapport entre sciences, sociétés et démocratie.

Perdue pour la science

En revenant sur son parcours, Isabelle Stengers nous confie que les réflexions qu’elle développe sur la science prennent source dès sa formation, lorsqu’elle étudie la chimie à Bruxelles. Elle s’aperçoit au cours de son cursus qu’elle est formée à éventuellement devenir chercheuse en physico-chimie, mai sans vraiment « situer le front d’avancée de la discipline », c’est-à-dire en étant engagée à la faire avancer sur le mode de l’évidence. La manière dont les sciences lui sont enseignées ne laisse alors pas de place à des questionnements, mais seulement à la résolution de problèmes.

« En troisième année, je me suis rendue compte, un peu par le hasard des lectures, qu’en mécanique quantique il y avait d’énormes problèmes. Hors, je venais d’avoir un gros cours de chimie quantique et je n’avais pas vu de problème. »[1]

C’est sur la base de ces constats, qu’elle commence à s’interroger sur un certain nombre de « grandes questions » qui entourent les sciences expérimentales, et notamment sur le pouvoir normatif et disciplinaire des méthodes scientifiques. Elle réalise que la discipline qui organise et structure les communautés scientifiques empêche de prendre le temps nécessaire pour penser et prendre du recul et qu’elle mène plutôt à la compétition des disciplines et des chercheurs entre eux.

« Je me suis dit ‘Flûte, me voilà perdue pour la science !’ Je savais très bien que si je m’amenais avec des questions de fond, on me dirait ‘Mais qu’est-ce que tu fais en sciences ?’ »

Ces réflexions la poussent progressivement à s’engager pleinement dans l’étude de la philosophie des sciences. Elle s’adresse pour cela à l’un de ses professeurs, le seul qui lui semblait capable d’accueillir ses questionnements : Ilya Prigogine.

« Et il se trouve que Prigogine allait devenir, quelques années plus tard, Nobel de chimie[2]. Donc j’ai été embarquée, mais je n’en savais rien, dans cette histoire qui m’a menée à écrire avec lui ce qui est devenu “La nouvelle alliance”, qui est paru fin 1979 ».

La Nouvelle Alliance est un véritable succès éditorial et anime de nombreux débats dans les années qui succèdent sa sortie. Ouvrage dense et complexe, mêlant histoire des sciences, réflexions philosophiques, et développements scientifiques techniques, il présente une métamorphose des paradigmes scientifiques par une transformation de notre perception de la nature. La science moderne a poursuivi l’idéal théorique d’une réalité déterministe et réversible, alors que le dialogue expérimental, y compris en physique, suppose l’irréversibilité et que l’ensemble des phénomènes naturels l’affirment. À travers ces développements, le livre formule une critique de l’hégémonie des sciences physiques. Cependant, cet aspect de l’ouvrage ne fût pas toujours interprété tel que ses auteurs l’ont voulu.

« Je me suis heurtée au fait que ce n’est pas parce qu’on a une idée qu’elle s’impose comme on voulait la formuler. En fait, ce livre a souvent été lu comme : « la bonne nouvelle, la physique nous autorise désormais à parler d’irréversibilité, d’événements, etc…» Donc exactement le contraire de ce qu’on essayait de faire passer… J’ai été frappée par la soumission intellectuelle de beaucoup de disciplines par rapport au modèle de la physique. »

Un peu atterrée, elle y voit néanmoins l’occasion d’aborder la question des savoirs scientifiques à partir de ce qu’ils rejettent et la manière dont ils disqualifient certains types de savoirs. Elle fait la rencontre de Léon Chertok, un psychiatre français vivement critiqué pour son travail sur l’hypnose. Cherchant à comprendre pourquoi l’hypnose subit une forme de répression de la part des psychanalystes, qui la considèrent avec dérision, elle s’aperçoit que les sciences humaines construisent souvent leurs savoirs sur une opposition à ce que les gens « croient » et peuvent ainsi très facilement devenir des outils de discipline sociale. Elles entretiennent un rapport presque « pastoral » à la société, missionnées de tenir le public crédule à l’écart des charlatans. Contrairement aux sciences expérimentales, dans les sciences humaines, bien souvent « la critique remplace l’objection ».

« Les scientifiques ont appris le mépris du public, notamment au contact avec les sciences humaines et sociales. Et c’est ça au fond qui a fait de moi une activiste. C’est-à-dire que l’hypnose m’a permis de comprendre à quel point la nécessité de tenir à distance un public, jugé trop crédule, habitait et empoisonnait les sciences. »

Philosophie et activisme :

Contre le mépris du public

C’est à partir de ces réflexions, et notamment de prises de position au moment où les OGM deviennent un véritable sujet politique en Europoe, qu’Isabelle Stengers dessine les formes de son activisme. Elle investit alors simultanément deux fronts : déconstruire les conditions matérielles et historiques de production des vérités des savoirs « dominants » et donner de l’écho aux savoirs « dominés ». À travers cela, c’est principalement la prétention à l’autorité de la science qu’elle remet en question, les fameux « il est prouvé que… » qui pullulent alors qu’une véritable preuve est un événement rare, qui interviennent partout où il s’agit de faire taire les désaccords. Le rôle de la science au service de l’ordre public constitue désormais pour elle un enjeu politique majeur[3].

« C’est un problème politique puisque le mépris du public, considéré comme un troupeau, c’est l’anti-démocratie par excellence. »

Elle prend alors part à différents mouvements visant à contester l’autorité de cette science dominante. Elle participe à des groupes anti-OGM en Belgique, et sera inculpée avec certains pour une action contre une Ïculture en plein champ, ou encore avec des collectifs, qui travaillent avec des groupes d’usagers de drogue non-repentis[4].

« Dans les années 90, mon premier travail proche des activistes, ça à été sur les politiques d’illégalité de la marijuana. J’ai pris appui sur l’exemple des Hollandais qui, à ce moment là, travaillaient avec les syndicats de drogués, les junkiebonden, pour fabriquer des dispositifs qui impliquent. Et ça a été un moment intéressant ; ces gens, dont on pensait qu’ils étaient des espèces de suicidés de la société, ont produit une véritable pratique politique. »

Pour Isabelle Stengers, la question est donc plus de développer d’autres types de savoirs et d’autres relations aux savoirs, en cultivant l’art des questions pertinentes que de chercher à tout prix à faire progresser la connaissance. Et pour cela, pour faire émerger ces bonnes questions, le levier essentiel semble être de provoquer des rencontres collaboratives. La science ne doit pas se poser comme une redéfinition des pratiques étrangères au champ scientifique mais comme une manière d’irriguer ces pratiques et d’apprendre d’elles et avec elles.

« Cela sous-entend de ne pas poser le problème comme un progrès ; le progrès c’est “avant/après…”. Il faut plutôt aller vers un “et ici…, et ici…” ; “et…, et…, et…” pas une temporalité d’avant/après. C’est cette temporalité qui a fait les pires dégâts. Au fond, il s’agit d’étendre le “et si…” expérimental, mais pas au labo : avec les gens. »

C’est aussi cette volonté de d’apprendre avec d’autres et grâce à d’autres, et de briser ce rapport pastoral de la science au public qui a amené Isabelle Stengers à se pencher sur les expérimentations de conférences de citoyens et la proposition de conventions de citoyens portée par l’association Sciences Citoyennes[5].

De tels dispositifs paraissent alors intéressants à expérimenter pour mettre les citoyens dans les bonnes conditions pour se rendre capables de se mêler de ces sujets. Elle reste néanmoins lucide sur le fait que ces instances ne s’obtiendront pas sans établir un rapport de force à la hauteur des enjeux qu’ils soulèvent.

« Pour moi, c’est quelque chose qui sera refusé au nom de la défense de la croissance économique, de l’innovation et de l’ordre public. Il faut s’en servir de manière expérimentale, et ne surtout pas s’étonner que cela ne soit pas une voie royale ouverte. C’est normal, ça gêne. Ça gène tous les intérêts établis. Donc c’est en tant que révélateur de “qui est-ce que cela gêne ?” que ça devient, dès aujourd’hui, intéressant. »

Mettre en mouvement les imaginaires

Avec toute sa malice, Isabelle Stengers nous invite à poser la question des sciences sur un mode qui permet d’activer l’imagination. Plutôt qu’une accusation essentialiste des sciences, elle appelle à s’en servir pour irriguer les possibles et penser comment les choses pourraient être autrement. Finalement, il s’agit en quelque sorte de se donner les moyens de se réapproprier les questions que pose la science et que souvent elle mutile.

« Cela nécessite de penser par le milieu. Les sciences aujourd’hui tout à la fois demandent et impliquent un milieu désertifié, pour qu’elles changent, leur milieu doit être repeuplé. Les choses peuvent aller vite, mais les pouvoirs n’accepteront pas cela spontanément, cela doit être reconquis. »

Elle appelle à créer des rencontres insolites pour faire des événements de ces sujets, leur permettre d’investir différents espaces – culturels, artistiques, médiatiques, etc… afin de les libérer des formes de pédagogie où on « explique », où on « partage » des savoirs fabriqués ailleurs. Ce qu’il s’agit de partager ce sont d’abord les problèmes politiques qu’ils soulèvent. À travers cela, c’est surtout l’occasion de prendre goût, et donc d’exiger, de nouveaux moyens de parler des savoirs et d’activer les imaginations. De construire la possibilité de faire autrement.

« Il y a des gens qui savent faire des “événements” de ces sujets. Je me souviens que, au début, avant que l’OMC ne soit créée, il y avait déjà le sinistre Pascal Lamy avec son “on n’arrête pas les horloges”. Mais si j’avais été artiste, j’aurais pris ce “on n’arrête pas les horloges” et j’en aurais fait une montagne ! J’en aurais fait une horreur telle… Il devrait y avoir des gens qui réussissent à fabriquer des espèces de ritournelles explosives. »

L’heure de tous (1975) de l’artiste français Arman Cour du Havre à Paris. Tous les cadrans des horloges y sont arrêtés.

À l’image de L’heure de tous, les terrains artistiques et culturels sont autant d’espaces à investir pour déconstruire ces hégémonies de certaines formes de connaissances. La place de la culture (entendue au sens le plus large) dans l’importance donnée à tel ou tel type de savoirs est primordiale pour faire exister des savoirs qui soient émancipateurs. À titre d’exemple, Isabelle Stengers mobilise la manière dont différents mouvements activistes ont entrepris des rapprochements pratiques avec des communautés indigènes dans la lutte pour la défense de leurs droits. Les croisements qui en résultent sont tout à fait intéressants pour dessiner les formes de nouveaux rapports aux savoirs.

Dans le même temps, il faut pouvoir se donner les moyens d’une science exigeante, où on ne peut pas laisser dire n’importe quoi. Un des rôles les plus pervers de cette institutionnalisation du rôle de pasteur est que les scientifiques ont parfois du mal à critiquer les travaux et promesses de leurs collègues, de peur que « les gens ne perdent confiance dans la science ». Il faut pouvoir trouver des moyens de déconstruire ces promesses et dérives. Et pour cela, la culture et l’humour sont des outils à investir en priorité.

« J’aime bien l’idée d’une “science responsable”. Parce que l’idée de “oh non, nous on veut continuer à être irresponsables” est assez dure à tenir. Il faut pouvoir rendre risibles les manières dont certaines positions se défendent. Parce que dénoncer est plus que facile, et on ne s’en prive pas. Mais apprendre à rire, à se moquer. Il faut le faire quoi, c’est une position qui offre une certaine prise. »

Propos recueillis et synthétisés le 18 juin 2019, actualisés le 25 avril 2023 par Edgar Blaustein et

Thomas Germain pour le processus SSD

Ressources :

- C’est notamment la lecture du livre « Les Somnambules » de Arthur Koestler qui provoque cette prise de conscience chez Isabelle Stengers. Dans son livre Koestler décrit une transformation des conceptions du ciel et du cosmos, depuis les Anciens jusqu’à Newton, et qui se conclut par une mise en parallèle entre l’astronomie pré-keplerienne et la mécanique quantique. Il suppose que la physique quantique est dans un état aussi instable que l’était l’astronomie née à Alexandrie : qu’elle attend un nouveau Kepler qui « brisera le cercle » et fera disparaître les « épicycle qui permettaient encore à Copernic d’attribue un mouvement circulaire aux planètes. Isabelle Stengers cherche alors à comprendre pourquoi elle n’a pas perçu ces problèmes lorsqu’elle suivait ses cours de mécanique quantique. C’est le point de départ de sa réflexion sur la discipline qui canalise l’imagination des scientifiques. » ↩︎

- Ilya Prigogine (1917-2003) est un physicien, chimiste et philosophe belge. Il a reçu le prix Nobel de chimie en 1977 pour ses contributions à la thermodynamique des processus irréversibles et spécialement à la théorie des structures dissipatives. Il a en particulier montré que quand la matière est éloignée de son l’état d’équilibre, elle peut s’organiser d’elle-même. De tels phénomènes se manifestent aussi bien en en physique qu’en biologie ou dans les événements climatiques de type tornade. Apparaissent alors des configurations nouvelles qui semblent contredire l’accroissement perpétuel d’entropie que prédit la thermodynamique mais Prigogine a montré que cet « ordre né du chaos » se paie par une dissipation (irréversible) d’énergie fournie par le monde extérieur. Comprendre la structuration des formes de la nature demande alors de s’adresse, à toute échelle, à des syst èmes ouverts, maintnus loin de l’équibre pat leur rapports à l’environnement. Source : Universalis.fr : PRIGOGINE Ilya (1917-2003). ↩︎

- C’est ce qu’elle fustige particulièrement dans Sciences et pouvoirs paru aux éditions La Découverte en 1997. ↩︎

- Isabelle Stengers et Olivier Ralet, « Drogues, le défi hollandais », Les empêcheurs de penser en rond, 1991. ↩︎

- Depuis 2005, Sciences Citoyennes porte un plaidoyer pour la mise en place d’un dispositif de conventions de citoyens. Plus d’information sur : https://sciencescitoyennes.org/convention-de-citoyens/ ↩︎

par SSD | 23 Mai 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Jean-Marc Lévy-Leblond est physicien, essayiste, épistémologue, professeur émérite de l’université de Nice. Au cœur du courant de critique des sciences, il travaille depuis de nombreuses années les problématiques que nous soulevons avec le processus « Sciences-Sociétés-Démocratie ». Il a apporté de nombreuses contributions sur la place des sciences dans la société, leur histoire ainsi que leur dimension culturelle et politique.

Aux origines d’une contestation de/dans la science

En revenant sur son parcours et sur la construction progressive de sa posture de « critique de science »[1], Jean-Marc Lévy-Leblond nous raconte comment les années 60, période d’intense critique sociale, furent également le terreau de riches débats autour du rôle de la science dans la société. Lorsqu’il entre à l’ENS de la rue d’Ulm en 1958, pour y faire des études de physique, le mouvement étudiant est extrêmement politisé et ce dans une atmosphère teintée du marxisme alors dominant à l’extrême gauche. Cette pensée propose une vision essentiellement positive du rôle social de la science : malgré son dévoiement par le système capitaliste, faire de la science semble en soi « politiquement juste » pour les jeunes chercheurs proches du parti communiste.

« La théorie marxiste, du moins telle qu’elle est vulgarisée à l’époque, affirme que l’émancipation sociale et politique est intimement liée au développement des forces productives, lequel serait non moins intimement lié au progrès de la connaissance scientifique. Et donc, dans les années 60, les jeunes communistes se placent dans une perspective où la science est, par essence, un facteur de libération ».

Comme c’est le cas sur beaucoup de sujets, le bouillonnement intellectuel de 1968 marque un tournant idéologique majeur autour de ces questions. Cette vision d’une science qui serait bonne « par essence » divise de plus en plus le milieu scientifique. On assiste à une progressive prise de conscience de la manière dont l’organisation de la recherche est liée à la structure sociale et participe à différents systèmes de domination idéologiques. Nombre de jeunes chercheurs adoptent une posture de plus en plus radicale, en opposition avec les mandarins installés dans les institutions.

De multiples et diverses positions critiques sur la science se développent et alimentent un riche débat sur les implications de la recherche scientifique en termes démocratiques, économiques, sociaux, etc… dont notre jeune physicien est l’un des protagonistes majeurs. Par ailleurs, au-delà des mouvements de 68, la montée des mouvements écologistes durant les années 70 – y compris au sein des milieux scientifiques – amène de nouvelles vagues de postures critiques sur les conséquences environnementales des développements scientifiques. Des personnalités comme Alexander Grothendieck, et les auteurs de la revue « Survivre… et Vivre » [2] fustigent une science qui serait uniquement au service des intérêts du capital, devenant la cause principale des rapports de dominations et des dégradations environnementales.

« Alors là, il va y avoir des grands débats. La position que je prendrai avec un certain nombre de mes amis sera quelque peu différente parce que nous ne voulons pas singulariser l’activité scientifique et la séparer des autres. Nous considérons que l’activité scientifique, c’est une partie de l’activité sociale globale, qu’elle en partage tous les traits, les pires et les meilleurs, et qu’on ne peut pas la considérer comme un aspect fondamental, causal, de la situation. »

Ce contexte d’intenses débats sur la science et la variété des positions critiques donne lieu à une floraison de groupes et d’initiatives ainsi qu’à une large production de textes et d’idées, que Jean-Marc Lévy-Leblond et Alain Jaubert rassemblent en 1972 dans un ouvrage collectif intitulé (Auto)critique de la science[3].

(Auto)critique de la science est un ouvrage collectif rassemblant des contributions d’un certain nombre de scientifiques, dont beaucoup ont préféré garder l’anonymat, conformément à l’esprit de l’époque. Il agrège une très large sélection de textes de l’époque, comme une sorte d’anthologie des réflexions de ce mouvement protéiforme.

Dans la continuité de cet ouvrage, Jean-Marc Lévy-Leblond crée avec quelques amis la revue Impasciences[4] pour continuer ce travail collectif. Ce projet va petit à petit s’essouffler avec, entre autres facteurs, le tournant libéral que représente l’arrivée de Giscard à la tête de l’Etat. Si elle ne satisfait nullement le collectif, elle vient marquer une forme de détente politique et idéologique et les critiques virulentes que portent les mouvements radicaux perdent de leur impact.

« Les affrontements idéologiques directs perdent un peu leur sens. On est désormais face à un adversaire qui est plutôt un édredon qu’un mur […] On rentre dans une phase, je ne dirais pas d’arrêt, mais de latence. Les expressions les plus vives du mouvement deviennent sous-jacentes, comme un fleuve qui s’enfonce et court sous la surface. »

Jean-Marc Lévy-Leblond essaie de maintenir la visibilité et le développement des postures radicales quand il prend la direction de la collection « Science Ouverte » au Seuil, qu’il dirige à partir de 1972.

Inscription sur une tour de la Faculté des Sciences de Paris, en 1969. Tirée de l’ouvrage (Auto)critique de la science (p.307)

En se repenchant sur les apports de ces contributions, Jean-Marc Lévy-Leblond constate que si elles n’ont eu guère d’effets tangibles à court terme, elles ont nourri un certain nombre de débats de fond et contribué au développement, voire à l’émergence de différents mouvements.

« Rien d’essentiel n’a changé quant à l’organisation des institutions scientifiques. Nous étions trop peu nombreux, et beaucoup ont été très vite repris dans le système. […] Je pense cependant que sous des formes qu’il serait intéressant d’analyser de près, des filiations existent avec divers mouvements actuels. Le fait même que vous m’interrogiez, d’une certaine façon, le montre. »

Il revient par exemple sur l’émergence du mouvement des boutiques de sciences, créées dans les années 70 pour casser les frontières entre les institutions scientifiques et la demande sociale. Elles constituent en quelque sorte les premières briques de ce que l’on désigne aujourd’hui par « recherche participative ». Les offensives institutionnelles à l’encontre de ces espaces sont de bons exemples du conflit suscité par ces débats[5].

Quelle critique des sciences aujourd’hui ?

Malgré les différentes filiations et poursuites de ces réflexions de fond, Jean-Marc Lévy-Leblond se montre assez pessimiste sur la situation de la recherche scientifique et sa capacité à évoluer. Ces dernières décennies ont en effet été le théâtre d’une confluence accélérée entre science et technologie et d’un recul du secteur public face au secteur privé dans la recherche qui réduit énormément la marge de manœuvre critique sur la science.

« Aujourd’hui je ne vois plus guère de différences entre les laboratoires de recherche d’une multinationale et ceux d’un institut de biologie du CNRS – qui d’ailleurs à de bonnes chances de dépendre des premiers pour ses financements. »

La place des sciences dites « fondamentales » n’a fait que reculer, au profit d’une science instrumentale, qui vise à développer des innovations technologiques, dans une perspective essentiellement économique. Les logiques de financement de la recherche fonctionnent de plus en plus par contrats et visent un retour sur investissement à court terme qui contraignent les activités de recherche à des objectifs de rentabilité.

« Cette course aux contrats et aux financements correspond à un désengagement partiel de l’État et à une implication de plus en plus grande du secteur privé et du marché. Finalement – je vais le dire de façon un peu caricaturale – c’est à mon avis la notion même de science qui est en train de changer fondamentalement. »

Jean-Marc Lévy-Leblond insiste sur le fait que la convergence entre science et technique est, historiquement, relativement récente. Pendant très longtemps la technique n’a pas eu besoin de la science pour se développer et les savoir-faire artisanaux suffisaient aux pratiques techniques.

« Les maçons et les charpentiers grecs n’ont nullement besoin des théorèmes d’Euclide, ils savent pertinemment comment construire des perpendiculaires, des parallèles etc… »

Ce n’est qu’assez tardivement que se concrétise une approche plus instrumentale de la science, permettant la maîtrise rationnelle de la matière, des flux, la transformation des milieux, etc… C’est notamment le célèbre énoncé du Discours de la méthode de René Descartes affirmant que « Grâce à la science, nous pourrons nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature », ou des positions analogues chez des philosophes de la même période comme Francis Bacon[6].

Jean-Marc Lévy-Leblond note que ce projet ne s’est en réalité matérialisé que plus tard, vers la fin du XVIIIème siècle avec des développements scientifico-technologiques majeurs tels que la chimie moderne et, peu après, la thermodynamique[7].

« Cette idée que c’est la science qui susciterait le développement technique est, à l’échelle de l’histoire du développement humain, tout à fait récente. Elle ne s’est concrétisée qu’il y a à peine plus de deux siècles. […] Le monde tel que nous le connaissons est un monde très jeune. Il n’est donc pas très surprenant que nous n’ayons qu’assez peu de modes de compréhension et d’action à son égard. »

Rationalité, vérités et luttes politiques

On a cherché à savoir si l’enjeu de rationalisation et d’établissement de « vérités » devenait, pour Jean-Marc Lévy-Leblond, le terrain des affrontements politiques autour des questions scientifiques et techniques (reposant sur la méthode, l’évaluation, la confrontation et la diffusion des résultats avec notamment la problématique des fake news). Il s’est en fait montré plutôt réservé sur cette idée. Au travers d’exemples comme le nucléaire, la malaria ou le virus du sida, il considère que ce ne sont pas à proprement parler les questions scientifiques qui sont les enjeux du débat mais bien plutôt l’organisation socio-technique qui les produit.

« Le point, me semble-t-il, c’est que, de même que la science se noie dans la technoscience, les questions proprement scientifiques se noient dans des questions techniques où les scientifiques n’ont guère de compétences […] L’argumentation purement scientifique au sens propre perd une bonne partie de son importance, au profit d’un débat beaucoup plus large qui concerne bien plus des questions techniques et économiques que des questions proprement scientifiques. »

Par ailleurs, l’importance donnée à la recherche de la vérité lui parait trompeuse. Car dans la plupart des cas, la véracité d’un énoncé dépend de critères spécifiques et précis[8]. Pour ces raisons, Jean-Marc Lévy-Leblond se montre finalement assez sceptique sur les impacts que peuvent avoir les fake news et la « post-vérité » sur les problématiques techno-scientifiques, mais plutôt préoccupé par l’étendue de notre persistante incompréhension de divers phénomènes naturels qui sous-tendent le développement des technosciences.

« On doit bien constater qu’il n’est pas nécessaire de tout savoir pour faire. C’est même le propre de la technoscience actuelle. Il est possible de transformer le monde sans vraiment le comprendre ! »

La culture de/dans la science

Jean-Marc Lévy-Leblond nous amène en guise de conclusion sur un sujet qui lui est cher et qu’il observe de près dans ses questionnements sur le rapport science-société : La relation qu’entretiennent – ou pas ! – les sciences et technologies avec la culture au sens le plus large[9]. Il déplore le manque criant de représentations et de mise en perspective de l’activité techno-scientifique dans le paysage culturel

« Le rôle capital que jouent le monde techno-scientifique et ses acteurs, les chercheurs, ingénieurs, etc… n’est guère visible dans la création culturelle actuelle. »

Si de nombreuses œuvres nous donnent diverses clés de lectures sur la vie sociale, les relations individuelles, l’histoire politique, etc., l’activité techno-scientifique, elle, malgré le rôle structurant majeur qu’elle joue dans la société n’est que peu représentée.

« Les représentations du monde, caractéristiques de la société humaine, qui constituent la culture, il me semble qu’il est fondamental de les étendre à la science pour approfondir notre compréhension d’un monde qui, comme je le disais tout à l’heure, est beaucoup plus jeune que ce que l’on croit. »

Propos recueillis le 4 mai 2019 et synthétisés par Edgar Blaustein et Thomas Germain pour le processus SSD

Bibliographie

Ouvrages de Jean-Marc Lévy-Leblond :

- L’Esprit de sel (science, culture, politique), Seuil, 1984

- La Pierre de touche (la science à l’épreuve), Gallimard, 1996

- Aux contraires (l’exercice de la pensée et la pratique de la science), Gallimard, 1996

- Impasciences, Seuil (Points-Sciences), 2003

- La Science en mal de culture, Futuribles, 2004

- La Vitesse de l’ombre (aux limites de la science), Seuil, 2006

- La Science (n’)e(s)t (pas) l’art, Hermann, 2010

- Le Grand écart (la science entre technique et culture), Manucius, 2012

- La Science expliquée à mes petits-enfants, Seuil, 2014

- Le Tube à essais (Effervesciences), Seuil, 2020

Références :

- De la même manière que chez Jacques Testart qui se revendique critique de science, il faut y voir une approche critique qui serait analogue à celle d’un critique d’art. Cette démarche vise à permettre aux citoyens de pouvoir porter des jugements sur les institutions et leurs productions, pour une mise en démocratie des technosciences.

Voir à ce propos l’article « Pour une critique de science », sur le site Science Critiques ↩︎

- Les numéros de la revue Survivre et vivre ont été entièrement numérisés et sont disponibles à cette adresse : http://science-societe.fr/survivre/ ↩︎

- La version numérique de l’ouvrage est disponible à cette adresse : http://science-societe.fr/autocritique-de-la-science/ ↩︎

- Disponibles également en version numérisée sur : http://science-societe.fr/impascience/ ↩︎

- Pour plus d’informations sur les boutiques de sciences, voir l’ouvrage de Glen Millot, Boutiques des sciences – La recherche à la rencontre de la demande sociale ↩︎

- Bacon, à travers la phrase « On ne commande la nature qu’en lui obéissant » met en évidence l’affinité entre la connaissance théorique et l’opération technique et pratique, ce qui lui vaudra d’être accusé d’utilitarisme par certains historiens des sciences

(Source : Page Wikipédia sur Francis Bacon). ↩︎

- La révolution chimique, ouverte par les travaux de Lavoisier sur la combustion et l’oxydation vient bouleverser les paradigmes conceptuels et méthodologiques de la chimie de l’époque et ouvre la voie à un grand nombre de développements technologiques tels que les engrais, les colorants, de nouveaux explosifs, etc. ↩︎

- Il prend souvent l’exemple du triangle rectangle, dont les propriétés exprimées par le théorème de Pythagore ne sont en réalité valables que sur un plan euclidien (et donc faussées sur la surface de la terre, qui est sphérique). ↩︎

- Voir la revue Alliage (culture, science, technique), fondée en 1989 par Jean-Marc Lévy-Leblond, dont le N°80 est sous presse : http://revel.unice.fr/alliage/ et alliage@unice.fr. ↩︎

par SSD | 15 Mai 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Cyril Fiorini a soutenu sa thèse de doctorant en Sciences, techniques et société (STS) le 21 mars 2023 au sein du laboratoire Histoire des technosciences en société du Conservatoire national des arts et métiers (HT2S-Cnam). Sa thèse s’intitule « La co-production des savoirs en pratiques au tournant du XXIe siècle. Études de cas sur la mise en œuvre et la conduite des collaborations entre chercheurs et acteurs associatifs dans les domaines de la santé, de l’environnement et de la lutte contre la pauvreté »[i].

Il fut salarié de l’association Sciences Citoyennes pendant plus d’un an et demi avant d’engager un contrat doctoral en octobre 2016 pour réaliser sa thèse. Il est resté en lien avec l’association pendant son contrat doctoral puisqu’ il a réalisé pendant ces trois ans une mission d’expertise pour Sciences Citoyennes[ii]. Sa thèse toujours en cours, Cyril a ensuite repris un poste à temps plein au sein de l’association en janvier 2021.

Les liens entre les acteurs de la recherche et la société civile sont au cœur des travaux qu’il mène ainsi que de son engagement personnel. Son témoignage sur les liens entre les chercheurs et le monde associatif nous est donc précieux pour approfondir notre travail et dégager des modalités d’actions et recommandations autour de ces questions.

De militant et scientifique à militant scientifique

Revenant sur son parcours, Cyril nous confie avoir commencé des activités militantes et associatives dès ses premières années d’études, lors de son cursus en sociologie politique à l’Université Paris 13 (Villetaneuse, 93). Il prend des responsabilités dans un syndicat étudiant avant de le quitter pour créer, avec des amis, une liste alternative aux organisations alors en place sur l’université. Il obtient via celle-ci des mandats de représentant étudiant au sein du Conseil d’UFR et au sein du Conseil d’administration de l’Université.

« J’ai commencé à avoir des activités militantes dans ce cadre-là, et je me suis inscrit aussi assez vite dans des actions associatives, notamment avec l’association Survie, qui travaille sur les questions de Françafrique, de relations vicieuses que la France maintient avec les territoires qui étaient des anciennes colonies notamment. »

Lorsqu’il décide ensuite de s’engager pour la première fois dans la réalisation d’une thèse en Science politique à l’Université Paris 8 (2009-2011, thèse non financée), il continue en parallèle ses activités militantes et associatives par différents biais. Jusque-là, les démarches militantes et professionnelles qu’il conduit conjointement se font dans deux espaces séparés. Progressivement ces deux champs ont commencé à converger.

« Bon cette thèse, pour diverses raisons, n’a pas abouti. Je l’ai abandonnée dans sa deuxième année, mais en sortant de cette expérience-là, mes expériences professionnelles se sont inscrites aussi dans le champ universitaire. »

Cyril a par la suite accumulé plusieurs contrats de travail sur des missions de recherche scientifique ou d’expertise avant d’occuper un poste à Sciences Citoyennes en 2015 en tant que salarié. Il y est embauché pour travailler spécifiquement sur la recherche participative et agir pour la démocratisation des sciences[2]. L’enjeu de la recherche participative est de faire en sorte que les citoyens organisés soient associés à la démarche de recherche dès la formulation des enjeux de la recherche et des questions soulevées et à toutes les étapes du processus de co-production de savoirs.

« C’est un peu là où se crée un véritable nœud dans mes deux dimensions : militante et professionnelle en recherche. »

Face aux dogmes de la recherche

Cyril précise, s’il en faut, que cette approche de la recherche est en décalage parmi les dogmes dominants dans les institutions scientifiques. Si les pratiques associant les non-scientifiques sont de plus en plus répandues, à l’image des « sciences participatives » et de dispositifs mis en place par différentes institutions[3], dans une immense majorité des cas les non-scientifiques restent cantonnés à des travaux de collecte, voire d’analyse de données, mais ne sont que rarement impliqués dans la formulation des problématiques et le cadrage méthodologique de la démarche de recherche (même si des contre-exemples pourraient être évoqués).

Cette emprise institutionnelle sur les objets de recherche constitue un véritable enjeu politique autour des sciences et leurs applications. Les différentes institutions de recherche ont du mal à faire évoluer leurs cadres pour intégrer ces logiques, et de nombreuses réticences sont éprouvées. Pour illustrer cela, Cyril revient sur la publication par le Comets – le comité d’éthique du CNRS – d’un avis sur les « sciences citoyennes » sorti en juin 2015[4].

« Le CNRS a compris qu’il y avait une démarche, au sein de la société, d’ouverture de la recherche scientifique aux citoyens et citoyennes et a donc considéré que c’était tout à fait intéressant que la recherche publique puisse s’appuyer sur la récolte de données réalisée par les citoyens et citoyennes parce que ça permet de créer une sensibilisation au travail scientifique de la population, de faire découvrir le champ des pratiques scientifiques aux citoyens et citoyennes, tout en préservant l’autonomie de la recherche, des orientations de la recherche, du processus même de la production scientifique. »

Suite à ce rapport, Cyril a travaillé avec l’équipe de Sciences Citoyennes, à la rédaction d’une réponse au Comets[5], reprenant point par point les enjeux sur lesquels le CNRS leur semblait faire fausse route. Cette réponse formulait par ailleurs une invitation à discuter collectivement de ces sujets, à laquelle Sciences Citoyennes n’a jamais eu de réponse.

De la même manière, quand quelques années plus tard il a travaillé avec l’association ATD-Quart Monde sur l’organisation d’un colloque au CNRS sur la recherche participative, Sciences Citoyennes s’est progressivement vue évincée des échanges sur l’organisation du colloque.

« C’est à ce moment là où j’ai su qu’il y avait un véritable conflit. C’est là où j’ai pris conscience qu’à travers la position de Sciences Citoyennes, il y avait véritablement un dogme très fort au sein des institutions de recherche. »

Pour lui cette rupture se situe à deux niveaux :

Le premier niveau pourrait trouver sa source dans la conception même du rôle de la recherche au sein de la société et sa capacité à produire des « vérités ». Il revient sur l’héritage des Science and Technology Studies (terme anglais qui correspond à son propre champ de recherche : Sciences, techniques et société), qui ont contribué, ces trente dernières années, à montrer le rôle politique fort de la production des savoirs dans la société. La production scientifique étant en permanente co-influence avec la sphère sociale, elle est en conséquence tout sauf neutre. La manière dont s’élabore et se légitime un socle de savoirs est déterminante pour toute décision politique, car celle-ci se légitime en se fondant sur les pseudo “vérités” édictées par les sciences.

« Si aujourd’hui on devait remettre en question le fait que la recherche scientifique n’est plus si fiable que ça, cela commencerait à rendre très fébrile le cadre même institutionnel de notre régime politique, donc il y a un enjeu très fort au niveau institutionnel. »

Mais il identifie également un second enjeu, plus individuel, à savoir la construction identitaire du chercheur lui-même. Outre son titre, le chercheur est valorisé socialement par sa qualité « d’expert » sur un sujet ou par la singularité de son approche sur une thématique. Le fait d’ouvrir ce cadre de recherche au plus grand nombre met en danger sa posture et la reconnaissance sociale de son travail. Cela peut parfois constituer de véritables réticences à l’ouverture de la démarche de recherche portée.

« Aujourd’hui, qu’un chercheur modifie ses pratiques en acceptant que des non-chercheurs soient au moins aussi experts que lui sur ses objets de recherche, cela remet en cause tout le processus de construction identitaire qu’il a engagé depuis son doctorat, peut-être même avant. ».

Comment changer le cadre institutionnel

Malgré ces quelques freins, Cyril a pu constater qu’il y a malgré tout une volonté croissante, aussi bien des chercheurs que de la société civile, d’établir un dialogue et de développer une véritable co-production des savoirs. Il revient par exemple sur le dispositif CO3 : Co-Construction des connaissances, que Sciences Citoyennes a contribué à faire émerger, en 2018, dans le cadre d’une convention avec l’ADEMEet en partenariat avec la Fondation Charles Léopold Mayer-FPH, la Fondation de France, Agropolis Fondation et la Fondation Carasso. Les trois appels à projets de recherche participative lancés par le dispositif CO3 en 2018, 2019 et 2021 ont été fortement plébiscités.

« Ce qui émerge de ce constat-là, c’est qu’il y a des chercheurs qui y sont sensibles et qui pensent que la recherche participative peut leur correspondre et qui sont prêts à s’engager dans des appels à projets. En face, on a au moins le même nombre d’acteurs associatifs qui sont prêts à travailler avec la recherche scientifique et qui y voient un intérêt pour eux dans une démarche de co-production de savoirs, mais la réalité est que le soutien institutionnel à ces dispositifs-là est quasiment inexistant. »

Au-delà de la posture individuelle des chercheurs, c’est surtout le cadre institutionnel, et notamment l’attribution des financements ainsi que la valorisation des travaux produits dans des cadres non-standards qui doivent évoluer. En effet, les financements pour ces dispositifs sont extrêmement faibles et très peu de soutien de la part des institutions de recherche vient appuyer de telles démarches.

Par ailleurs, la valorisation des travaux produits dans ces cadres reste encore complexe, notamment par la diversité de méthodologies d’évaluation de ce qui est produit.

« Il y a une évaluation au niveau du protocole, et ça c’est quand même assez arbitraire sur la manière dont on doit considérer que le processus est scientifique ou pas, parce qu’on voit bien que selon les disciplines les méthodologies ne sont pas les mêmes et qu’au cœur même d’une discipline il y a un développement méthodologique très différent. »

Co-production des savoirs et démocratie

Si le rôle politique de la production des savoirs n’est plus à démontrer, la manière dont ces savoirs sont valorisés, négociés et utilisés par la suite mérite d’être débattue. La question de la légitimation du savoir est donc centrale dans les enjeux identifiés par Cyril et Sciences Citoyennes autour de la recherche participative. Les savoirs à intégrer pour appuyer une décision politique sont un facteur décisif et l’arbitrage par rapport à ces savoirs se fait très souvent sans la moindre implication citoyenne. C’est pourquoi les pratiques de recherche participative constituent pour lui un moyen d’améliorer le fonctionnement d’une société démocratique.

« Je pense que le CNRS et d’autres institutions sont bien au courant du poids que peut avoir la recherche scientifique et le lien avec le champ politique, parce que le CNRS dans ses missions, c’est très explicite, doit « appuyer le progrès économique » […] Donc il y a, de toute façon, un lien très fort entre production scientifique et développement économique, avec une vision particulière de ce que doit être l’économie d’un pays. »

L’enjeu démocratique est de taille, compte tenu de la manière dont la recherche scientifique et le développement technologique structurent l’ensemble de la société.

À travers sa thèse, Cyril cherche à observer ce que les collaborations entre chercheurs et associations apportent à la démocratie à travers des processus de recherche participative (co-production de savoirs). Pour cela, la question qui lui apparaît comme centrale est de s’accorder sur ce qu’on met derrière le mot « démocratie » et les procédures et institutions qui garantissent son fonctionnement.

« Pour moi il y a un deuxième champ ici, sur lequel on ne se questionne pas beaucoup : comment incorporer ces pratiques-là dans le processus décisionnel ou de transformation sociale ? Et donc le lien entre recherche participative et démocratie, pour moi, ne se situe pas qu’au niveau de la pratique de la recherche participative mais il porte aussi sur la manière dont on inscrit institutionnellement la recherche participative dans la construction de la société, dans son fonctionnement. »

Propos recueillis et synthétisés le 24 avril 2019, actualisés le 18 avril 2023 par Edgar Blaustein et

Thomas Germain pour le processus SSD

Références :

- Décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche. ↩︎

- Pour plus d’informations sur la recherche participative, consulter le dossier de Sciences Citoyennes sur la recherche participative

- Voir par exemple le programme Vigie Nature du Muséum d’Histoire Naturelle ou l’OPEN – Observatoire Participatif des Espaces et de la Nature ↩︎

- Avis du COMETS Les «sciences citoyennes» Résumé – CNRS ↩︎

- Positions de Sciences Citoyennes adressées au COMETS du CNRS ↩︎

- Dans « Agir dans un monde incertain » (2001), Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe définissent le concept de démocratie technique pour désigner les formes de discussions qui naissent des confrontations autour d’enjeux scientifiques et techniques. Il en résulte une forme d’enrichissement de la démocratie par l’imbrication de participations d’acteurs très hétéroclites que l’on n’aurait habituellement pas retrouvé dans l’espace du débat public sur des dossiers techniques (acteurs associatifs, riverains, familles de malades, artistes…). ↩︎

[i] Le discours de la soutenance de thèse de Cyril est accessible ici.

[ii] Décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d’enseignement supérieur ou de recherche.

par SSD | 9 Mai 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Le parcours de Jacques Testart, son intérêt pour la science ainsi que ses positionnements militants l’ont amené à de nombreuses reprises à questionner le rôle des sciences dans la société et son articulation avec la démocratie. Il était donc, pour nous, capital de recueillir son témoignage pour nourrir les réflexions entamées avec le groupe « Sciences–Société-Démocratie » sur le lien entre la recherche et l’expertise et les mouvements sociaux.

Co-fondateur de l’association Sciences Citoyennes et animé depuis de nombreuses années par la volonté de construire un cadre démocratique autour des enjeux posés par les développements scientifiques et technologiques, Jacques Testart a naturellement accepté de revenir avec nous sur son parcours et de nous faire part de son analyse concernant les enjeux démocratiques actuels.

Du scientiste convaincu au critique de science

En revenant sur le début de son parcours Mr. Testart nous explique que, en grand passionné de sciences, il a longtemps placé de grands espoirs dans les progrès de la science et des technologies pour élucider les grands problèmes auxquels font face nos sociétés. Ses différentes expériences au sein de grands laboratoires de recherche français l’ont progressivement confronté à des absurdités et des déceptions qui l’ont finalement amené à adopter une posture plus critique.

« Je viens de loin parce que, comme la plupart des chercheurs, j’étais un scientiste indiscutable. Donc je ne croyais pas du tout que les citoyens aient à se mêler de la science, c’était l’affaire des savants. »

La carrière scientifique de Jacques Testart commence dans les années 60, à l’INRA (Institut National de Recherche Agronomique, aujourd’hui Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, INRAE) au sein d’un programme de recherche européen qui travaillait sur les moyens d’augmenter la production de lait chez les bovins. Pour cela, il lui fallait trouver un moyen de multiplier les meilleures vaches laitières afin d’augmenter les rendements des exploitations agricoles. C’est dans ce cadre qu’il imagine le principe des mères porteuses, pour faire porter à des génisses “classiques” des embryons venus de haute productivité laitière. En 1972, il obtient les premiers veaux issus de cette technique. Mais au même moment, il s’aperçoit que l’Europe fait face à des excédents laitiers et se voit contrainte de diminuer la production. Il se rend alors compte d’une déconnexion absurde entre les enjeux de la programmation de la recherche et les besoins quotidiens des citoyens.

« Comme à l’occasion de ces travaux-là, j’étais allé dans des élevages pour faire des récoltes et transferts d’embryons, j’ai connu d’une part les industriels de l’élevage et les grosses coopératives mais j’ai aussi connu des paysans. Je n’en avais encore jamais rencontré. Et je me suis aperçu que c’était dégueulasse, parce que cette technique là, finalement si elle avait prospéré, elle aurait provoqué la ruine d’encore plus de petits paysans qui n’auraient pas pu couvrir les coûts. »

En rencontrant différents acteurs et en sortant de son laboratoire, le chercheur a pu prendre la mesure de ce que peuvent produire les innovations techniques et scientifiques. Ce bel exemple de l’influence mutuelle des sciences et de la politique l’a poussé à se distancier de cette technoscience[1] qu’il qualifie volontiers d’industrie. Abandonnant alors la recherche agronomique, il se tourne progressivement vers la médecine pour mettre l’expertise qu’il a accumulé au profit d’un objectif plus « noble » : aider les couples stériles à avoir des enfants. C’est donc ainsi qu’il commence à travailler sur la procréation humaine, dans un laboratoire à l’hôpital de l’assistance publique de Clamart. C’est à ce moment qu’il permet le développement des techniques de fécondation in vitro, qui donneront naissance, en 1982, à Amandine, le premier bébé éprouvette français.

À partir de là, la société est animée par de vifs débats éthiques autour de l’utilisation de ces techniques. Si l’innovation est salutaire pour des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants, elle pose de nombreuses questions sur les dérives de congélation ou de sélection de l’embryon qu’elles peuvent entraîner. Plus globalement, ces technologies questionnent la notion de “progrès” et la fixation de limites à la technologie dans son projet de repousser les contraintes physiques imposées à l’humanité.

« En quittant l’INRA, je me disais « là c’est pas pareil, c’est forcément bien, parce que c’est pour aider les gens, c’est pour…». J’étais encore un peu naïf. J’étais vacciné contre la technoscience, mais je ne voyais pas que la médecine ressortait exactement la même chose. »

C’est autour de ces questionnements sur la procréation humaine et les éventuelles dérives eugénistes, dont les technologies d’aide à la procréation ouvrent les portes, que Jacques Testart publie en 1986 son ouvrage « L’œuf transparent ».

Il nous confie ne pas regretter d’avoir contribué au développement de ces techniques et d’avoir aidé des couples stériles à avoir des bébés, mais qu’il se refuse à aller plus loin et de participer à un projet qui pourrait consister en une « amélioration de l’espèce ». Ces prises de position sur le sujet et sa ferme opposition aux directions prises par les médecins lui ont valu d’être mis à la porte de son laboratoire hospitalier en 1990.

« Tout cela m’a amené à être assez vigilant sur la programmation de la recherche, sur l’intérêt pour la société de ce que l’on fait. Sans cracher totalement dans la soupe, je veux dire, je ne suis pas comme Pièces et Main d’œuvre[2] qui dit, en gros, qu’il faut fermer tous les labos, je ne crois pas. Mais je pense qu’il appartient à une entité extérieure à la recherche et à l’industrie de faire des choix. »

Et cette entité, selon lui, c’est la collectivité, ce sont les citoyens. Parce que malgré la relative méconnaissance de ce qui se déroule au sein des laboratoires, les citoyens sont concernés par ce qui en sort. Il leur appartient donc de s’exprimer et de décider collectivement comment la société doit appréhender la recherche scientifique et les développements technologiques.

Vers une mise en démocratie des sciences

Convaincu que les citoyens ont un rôle à jouer dans la science, Jacques Testart participe, avec entre autres André Cicolella, un chimiste lanceur d’alerte qui a mis en garde contre les effets sanitaires des éthers de glycol[3] ainsi que l’historien des sciences Christophe Bonneuil, à la création de l’association Sciences Citoyennes.

Cette prise de distance avec les laboratoires a permis à notre chercheur de rencontrer différentes personnes venant de domaines très variés, tels que des sociologues, des juristes, des philosophes ou des psychanalystes, qui lui ont permis de développer son esprit critique sur la science et la démocratie.

« Effectivement ça m’a donné plus de tonus pour résister et aussi plus d’armes. Parce qu’en discutant avec ces gens là, qui étaient des gens des sciences humaines, j’étais avec des gens dont le métier était de s’interroger. J’étais avec eux et ça m’a poussé un peu dans mes retranchements, ça m’a fait comprendre des choses, donc ça m’a beaucoup aidé je crois. »

A peu près au même moment, Jacques Testart a été nommé président de la Commission Française du Développement Durable (CFDD), où il a cherché à travailler sur cette complémentarité des disciplines et sur l’intégration des citoyens, pour répondre aux questionnements scientifiques et techniques. Cette expérience a laissé des traces chez notre critique des sciences, puisque c’est dans ce cadre qu’il découvre la procédure des conférences de citoyens. En 2002, il travaille sur l’organisation de l’une des premières conférences de citoyens en France portant sur le thème « Citoyenneté et Climat », dont Benjamin Dessus nous a déjà un peu entretenu lors de notre précédent entretien. Il se dit bluffé par la manière dont se dispositif permet aux citoyens de se former et de formuler des recommandations pertinentes sur des sujets complexes.

« Je les ai vus taquiner des experts en séance public, c’est assez extraordinaire. Pas tellement parce qu’ils embêtent celui-la mais parce qu’ils se disent : je suis pas si con que ça, finalement je suis capable. Ensemble, ils arrivent à produire vraiment de l’intelligence collective et à générer autre chose : de l’empathie. »

Il cherche alors à en organiser de nouvelles, plus ambitieuses. Il propose alors une grande conférence de citoyens de plusieurs pays sur le thème des aides à l’agriculture… Face à un refus gouvernemental d’expérimenter une telle procédure, l’équipe se sent véritablement censurée et démissionne avec fracas, en dénonçant par la même l’hypocrisie d’un « développement durable » fortement ancré dans le paradigme de la croissance et de la compétitivité[4]

« On nous a mis dans un placard. Nous avons démissionné avec éclat en faisant une conférence de presse en disant ce qu’on avait fait, ce que l’on voulait faire, ce à quoi on s’était opposés. »

De cette expérience, Jacques Testart en a surtout gardé des liens avec différents chercheurs, juristes et philosophes et l’idée d’expérimenter plus en profondeur le potentiel des conférences de citoyens.

« Il en y a eu des centaines, si ce n’est des milliers dans le monde, sous des appellations différentes de jurys citoyens… mais ce n’était jamais le même protocole, donc c’était un peu embêtant. On s’est dit qu’il faudrait inventer quelque chose qui puisse être une procédure, qu’on pourrait mettre dans la loi et qui soit reproductible, fiable et fidèle. »

C’est sur ce constat qu’il travaille avec Marie-Angèle Hermitte (juriste du vivant), Michel Callon (sociologue des sciences) et Dominique Rousseau (constitutionnaliste) sous l’égide de Sciences Citoyennes sur la formalisation d’un protocole strict et rationnel, intitulé « convention de citoyens » basé sur les points démontrés nécessaires des différentes conférences de citoyens et dispositifs analogues. Ce protocole a fait l’objet, en 2007, d’une proposition de loi par l’association afin de l’institutionnaliser. [5] Depuis, Sciences Citoyennes a travaillé avec Démocratie Ouverte à la rédaction d’un projet Pour des Conventions citoyennes.

« Il n’a jamais été repris par personne. Il n’y a qu’un politique qui s’y est intéressé, c’est Yves Cochet mais il ne faisait vraiment pas le poids à l’Assemblée nationale pour faire en sorte qu’on puisse discuter de ce projet de loi. Donc il n’a jamais été discuté. »

En revenant sur ce caractère bluffant des conférences de citoyens, Jacques Testart nous explique comment via cette procédure, il entrevoit de nouveaux espaces de délibération politique pour intégrer les citoyens à des débats sur des sujets aussi complexes que variés. En organisant le débat via l’intervention de sources contradictoires, les citoyens tirés au sort, qui n’ont aucun intérêt personnel quant à l’issue de la controverse peuvent exprimer un point de vue des plus démocratiques. L’enjeu est de taille ; les technosciences façonnent notre quotidien, de manière toujours plus rapide, et leur contrôle est abandonné aux forces du marché. Formaliser et institutionnaliser une procédure stricte, donnant un véritable pouvoir délibératif aux citoyens sur ces questions lui apparaît alors comme une des pistes les plus prometteuses.

Pour illustrer cela, il revient sur la procédure qui a accompagné la controverse de Cigéo sur la gestion des déchets radioactifs par l’ANDRA qu’il juge particulièrement intéressante :

« À la conclusion de Cigéo, les citoyens ont dit ‘les experts ne sont pas compétents pour nous dire s’il y a des risques ou non avec l’enfouissement des déchets radioactifs et donc nous, on ne peut pas conclure. On vous demande de faire des recherches et puis on reviendra, si vous nous invitez, pour essayer d’émettre un avis le jour où vous aurez des réponses à nos questions’. Je trouve que c’est assez exemplaire. Ça veut dire qu’ils mettaient en cause la science dans sa capacité à répondre à tout, et ils disaient, pour le moment, le mieux c’est de ne rien faire, parce que ce que vous allez faire, vous ne savez pas où ça mène. »

Les procédures en débat

Malgré ce potentiel des plus prometteurs, la proposition de Sciences Citoyennes de convention de citoyens avance peu, comme Jacques nous l’a indiqué plus tôt. L’un des principaux freins pourrait être, selon lui, la position les associations elles-mêmes qui craindraient de se faire déposséder de leur expertise.

« Il y a des freins carrément, il n’y a pas des oppositions mais des réticences, en ce sens que j’ai entendu des militants d’associations dire ‘mais pourquoi tu vas former des gens sur un problème, par exemple sur le nucléaire, sur les OGM, sur etc… Tu les choisis, ils ne connaissent rien, alors que si tu nous demandais, nous on sait’. Et ça, c’est très révélateur de comment chaque association s’imagine qu’elle est comptable de l’avenir du monde, qu’elle a la vérité sur l’avenir du monde. »

Il insiste pourtant sur le fait que les associations ont complètement leur rôle à jouer dans le processus qui accompagne les conventions de citoyens. En effet, elles peuvent figurer parmi le comité de pilotage de la démarche, composé d’acteurs aux visions contradictoires sur le sujet, et en charge d’élaborer le programme de formation des citoyens. Des experts associatifs peuvent aussi contribuer à la formation des citoyens.

L’autre frein majeur identifié par notre interlocuteur est la manière d’institutionnaliser une procédure formelle pour encadrer les conventions de citoyens. De nombreux acteurs ont proposé des procédures analogues et le débat est assez dur à instaurer.

Le sujet est d’une vive actualité puisque qu’Emmanuel Macron à annoncé fin avril lors de son discours de clôture du Grand Débat National, la perspective de mise en place d’une « convention citoyenne » de 150 personnes tirées au sort afin de proposer des actions pour la transition écologique. Jacques Testart et Sciences Citoyennes restent très vigilants quant à la procédure qui va encadrer ce dispositif, qui pourrait très bien constituer un nouvel « ersatz de consultation démocratique ».

En réaction à ces propos, Jacques Testart et des membres de Sciences Citoyennes viennent de rédiger une lettre ouverte au président Macron pour l’interpeller sur ces questions.

Capture d’écran issue du site Mediapart, consulté le 5 juin 2019.

Propos recueillis le 12 avril 2019 par Glauber Sezerino et

Thomas Germain pour le processus SSD

Références

- Sur ce sujet voir : http://jacques.testart.free.fr/index.php?post/texte744 ↩︎

- Pièce et Main d’œuvre est un groupe grenoblois engagé dans une critique radicale de la recherche scientifique, du complexe militaro-industriel, du fichage, de l’industrie nucléaire, des biotechnologies et des nanotechnologies. Voir leur site internet : http://www.piecesetmaindoeuvre.com/ ↩︎

- André Cicolella est un chimiste, toxicologue et chercheur français en santé environnementale, spécialiste de l’évaluation des risques sanitaires. Président du Réseau Environnement Santé, il est l’un des principaux lanceurs d’alerte sur les effets des pertubateurs endocrinien sur la santé humaine. ↩︎

- Voir : http://libertaire.pagesperso-orange.fr/textes/testart.html ↩︎

- Le projet de loi est disponible sur le site de l’association : https://sciencescitoyennes.org/projet-de-loi-concernant-les-conventions-de-citoyens/ ↩︎

par SSD | 12 Avr 2023 | Actualités, Sciences et Engagements - Portraits de scientifiques et militants

Ingénieur, économiste, spécialiste de l’énergie et du nucléaire, nous rendons pour ce premier portrait hommage à Benjamin Dessus, fondateur de Global Chance, qui nous avait accordé un entretien en 2019. Retour sur le parcours et le portrait de l’un des plus grands critiques du modèle énergétique français.

« Je ne vois pas comment tu peux exercer une démocratie quelconque si tu n’arrives pas à te mettre d’accord sur un minimum de faits. »

Dans le cadre du groupe de travail Sciences Sociétés Démocratie, nous avons pu mener un premier entretien avec M. Benjamin Dessus, ingénieur économiste, spécialiste des questions énergétiques et cofondateur de l’association Global Chance. Nous lui avons tout d’abord demandé de revenir sur son parcours et ses engagements, notamment au regard de différents processus auxquels il a pu prendre part et qui ont mis en relation chercheurs, experts et citoyens.

Parcours et engagements

Formé en tant qu’ingénieur Télécoms, Benjamin a d’abord travaillé au laboratoire de Marcoussi au sein d’un programme de recherche sur les lasers et l’électronique quantique, dans une période où le contexte socio-économique était encore très favorable au développement de tels sujets scientifiques.

« J’ai fait ça pendant 4 ou 5 ans, c’était marrant, c’était l’époque où nous faisions beaucoup de choses, il y avait beaucoup d’argent, on inventait un laser tous les matins, c’était tout à fait amusant. Donc j’étais purement dans la science et très content comme ça. »

Avec les mouvements sociaux de 1968 et la période qui s’ensuit, ses collègues et lui prennent conscience que la recherche est trop coupée du reste de la société.

« On a occupé les locaux, on s’est opposé à notre patron, etc. On a commencé à prendre conscience qu’il y avait des gens “à côté” de la recherche. »

Après ces épisodes mouvementés, Benjamin quitte Marcoussis pour rejoindre le service d’étude et recherche d´EDF pour y faire des travaux sur la métrologie optique afin de développer des techniques de mesures fines, beaucoup utilisées pour le développement des centrales nucléaires. Cette expérience va l’amener à s’intéresser de près à la question énergétique, et à questionner les différentes options de scénarios énergétiques dont la France peut se doter.

« Les centrales nucléaires commençant à exister, cela posait pas mal de questions sur le nucléaire, et sur le modèle énergétique français. »

Il s’est vite retrouvé sur le développement de la première centrale solaire française, baptisée Thémis, à Targassonne, dans les Pyrénées. C’était la première fois qu’une équipe d’ingénieurs avait un outil complet à construire, contrairement aux dispositifs nucléaires dont la fabrication était fragmentée en de nombreuses tâches. L’équipe dans laquelle travaillait Benjamin fut en charge de la fabrication de Thémis de A à Z, qui a fonctionné de 1983 à 1987, avant d’être transformée en centre de recherche sur l’énergie solaire.

La centrale expérimentale Thémis

Dans le même temps, avec les débats soulevés par le modèle énergétique français, Benjamin se demande quels scénarios sont envisageables pour sortir du nucléaire. Il a travaillé avec trois autres collègues scientifiques à la rédaction du « projet Alter », un des premiers scénarios visant au tout renouvelable (en 1977 !).

« C’était évidemment une utopie, mais très curieusement, cette utopie a instantanément fait des tas de petits. C’était un truc totalement illisible, fait à la main, plein de calculs. Cela avait été fait par un mathématicien, Phlippe Courrège, Philippe Chartier, François Pharabod et moi. Philippe Chartier, était un chercheur de l’INRA, Phlippe Courrège, un mathématicien pointilleux, François et moi avec nos cultures d’ingénieur. Résultat un texte très illisible, sorti de sous le manteau, de 50 pages écrites à la main, qui s’est diffusé largement. Et tout le monde s’est mis à faire des projets alter régionaux. Autrement dit, cela a été repris complètement par les gens qui avaient envie d’en faire quelque chose. »

Pour Benjamin, la prospective peut constituer un outil démocratique assez puissant. Selon lui, l’étude en elle-même n’a pas d’intérêt réel mais elle permet d’offrir aux individus un cadre de débat pour comparer différents scénarios envisageables. Face à un état désirable sur un enjeu de société, la prospective permet de débattre des éléments permettant sa réalisation. Pour permettre cela, il faut impérativement que ce modèle de prospective soit simple et appropriable.

Page de couverture du rapport Alter publié par le club de Bellevue en 1977[1]

Dans les années 1980, Benjamin Dessus quitte EDF pour rentrer à l’Agence française de maîtrise de l’énergie (l’AFME, créée en 1982 qui deviendra l’ADEME 10 ans plus tard). C’est en 1992, qu’en compagnie de Martine Barrère et Philippe Roqueplo, il fonde Global Chance, afin de mettre au service de la société civile une expertise sur les problématiques globales liées à l’environnement et au climat, particulièrement en matière d’énergie.

« On s’aperçoit bien que les problèmes globaux, en particulier d’environnement, mais pas seulement, prennent une importance considérable dans notre civilisation. On peut soit en faire un réflexe de repli sur soi, soit au contraire un réflexe de solidarité. De solidarité intellectuelle pour discuter avec les gens, les scientifiques, etc., de solidarité sociale etc. Donc d’ouverture au contraire. »

Benjamin attire notre attention sur la posture de Global Chance.

« Nous ne prétendons pas être objectifs, nous avons un certain nombre de principes idéologiques de base. On affirme ces principes idéologiques de base, mais on s’engage à les décliner convenablement et honnêtement. »

Sur le rapport Sciences-Sociétés-Démocratie

Un des plus gros travail de Global Chance est de tout mettre en œuvre pour « appeler un chat un chat ». En effet, pour Benjamin, la problématique centrale qui caractérise ce rapport « Sciences, Sociétés, Démocratie » est que les faits deviennent progressivement négociés. Le développement des Fake News et la multiplication phénoménale des sources d’informations fait que l’on ne sait plus s’accorder sur un socle élémentaire de faits pour caractériser une situation, et cela y compris dans le milieu scientifique.

« Pour faire le pari de l’intelligence collective, il faut travailler sur un certain nombre de faits, tu as un certain nombre de faits sur lesquels tu te mets d’accord. Après ça, tu t’engueules sur la façon d’améliorer les faits. Et ça, c’est la politique a priori. Tu dis « voilà, il y a tant de pauvres, comment est-ce que je fais pour qu’il y en ait moins ? ». Et toute la difficulté à laquelle on se heurte aujourd’hui, et de plus en plus depuis 20 ans, c’est que les faits sont devenus négociables. »

Comment construire un débat démocratique sur de telles bases ? Selon Benjamin Dessus, il y aurait lieu à s’accorder sur le minimum de faits à l’égard desquels on peut par la suite construire une décision rationnelle sur la base de ces faits.

Pour lui, un des dispositifs qui pourrait permettre de concilier ce problème avec les enjeux démocratiques pourrait être les conférences de citoyens. Outil de démocratie expérimenté à divers endroits dans le monde, la conférence de citoyens permet de rassembler un petit échantillon de citoyens tirés au sort, qui sont formés sur un sujet technique précis pour élaborer des recommandations. Depuis, Sciences Citoyennes a travaillé avec Démocratie Ouverte à la rédaction d’un projet Pour des Conventions citoyennes.

Notre expert connaît bien ce dispositif, puisqu’il figurait dans le comité scientifique de l’une des premières conférences de citoyens organisée en France, qui portait sur le thème « Citoyenneté et climat ». Elle visait à recueillir l’avis d’un panel de citoyens sur les réponses à apporter aux changements climatiques, notamment induits par les gaz à effet de serre.

Benjamin indique qu’il a été très agréablement surpris par la qualité du rapport rendu par les citoyens. Le sujet discuté était en effet relativement complexes et pas, a priori, à la portée du premier venu. Pourtant, le résultat était globalement très solide et c’est là, selon lui, le gros point fort du dispositif. Il est solide et représentatif.

« Ils ont commencé leur conférence en disant : « Nous citoyens… voilà ce qu’on pense ! ». C’était tout à fait impressionnant. Là, tu te dis qu´effectivement, c’est pas mal quand même, ça peut se faire. Et ça marche. »

Cependant, de manière un peu plus cynique et critique, il s’est montré déçu que cette procédure n’ait pas plus de portée. En effet, l’avis rendu par les citoyens au terme de la conférence n’a absolument rien de contraignant pour le décideur. Il caricature en disant qu’il n’est pas certain que le rapport (qui fait seulement 12 pages) ait même été lu par les décideurs en capacité d’agir sur le sujet. Selon lui, le point central pour que ce dispositif ait un intérêt quelconque est de pouvoir négocier en amont que son contenu fasse a minima l’objet d’une réponse détaillée et argumentée des décideurs pour expliquer quels points seront mis en œuvre et comment, ainsi qu’une argumentation quant au refus de points qui ne seront pas mis en œuvre. Sans cette garantie préalable, ce dispositif ne peut pas constituer un véritable outil de démocratie participative qui soit réellement impactant.

« La plus grosse limite c’est que l’on n’a pas pris de précautions. On n’a pas réussi à faire dire d’avance au gouvernement qu’on tiendra compte de ce qu’ils diraient. […] Il faut que d’une certaine façon, ces éléments de démocratie participative soient pris en compte. Ça ne veut pas dire que la représentation du peuple va accepter les conclusions du participant, mais qu’il s’engage à le regarder et à dire à minima pourquoi il ne le respecte pas. »

Sans ces précautions, on prend le risque de décourager les citoyens et scientifiques qui se disent que cela n’a aucun intérêt de passer du temps et de l’énergie à produire des connaissances et des rapports qui ne seront jamais mobilisés.

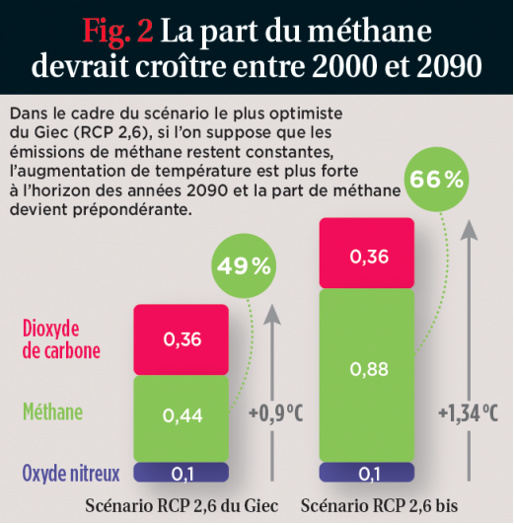

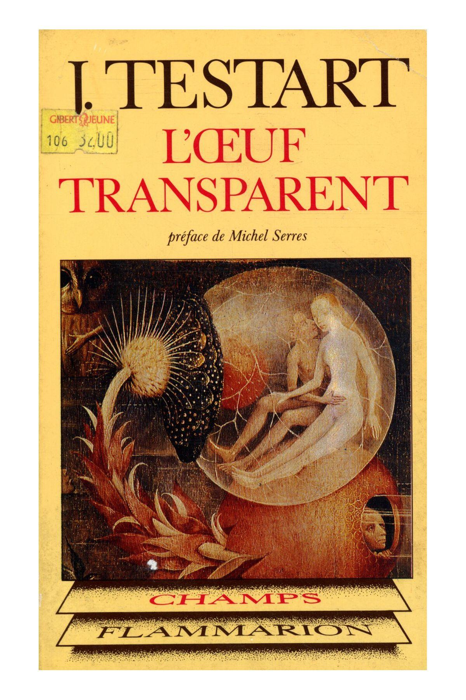

Il établit par la suite le parallèle avec une des mobilisations climatiques sur laquelle Global Chance est investie depuis sa création, à savoir l’impact du méthane sur l’effet de serre. Depuis plus de 20 ans, Bernard Laponche et Benjamin Dessus produisent rapports sur rapports pour mettre en évidence des mesures qui pourraient être prises pour lutter contre les émissions dues au méthane, et seraient beaucoup moins coûteuses que celles pour le CO2 et beaucoup plus efficaces. Malgré un travail de vulgarisation et des données solides, il reste difficile de mobiliser la population sur ce sujet.

Image tirée de l’article Le méthane un gaz qui pèse lourd sur le climat sur le site de Global Chance.

« Je ne sais pas ce qu’il se passe. Il y a un certain nombre de lobbies qui n’ont pas envie qu’on en parle évidemment mais bon, ça ne me semble pas suffire. Mais c’est la même chose sur le nucléaire d’une certaine façon. […] Ça n’a pas changé si tu veux, l’argument n’a pas changé. Et tout d’un coup ; maintenant ça commence à passer. Et on ne sait pas pourquoi. »

Quels modes d’actions face aux enjeux ?

On en arrive progressivement à la question de la mobilisation citoyenne et des réponses à apporter aux questions que soulèvent nos modèles de développements (économiques comme technologiques). Benjamin se pose de plus en plus la question du degré de radicalité à mettre dans les engagements militants face à des enjeux comme celui du réchauffement climatique.

« La question que je me pose c’est : est-ce que ça vaut la peine de faire ce qu’on fait ? Est-ce qu’il ne vaut pas mieux mettre des bombes et faire autre chose ? Je ne suis pas du tout convaincu qu’il faut continuer comme ça. Que « Sciences Démocratie », ça soit la bonne solution. »

Bien sûr par « bombes », il ne parle pas de préparer des attentats mais bien d’autres manières de jouer sur l’opinion public, qui provoqueraient d’autres réactions face des enjeux identifiés comme critiques (l’effet du méthane par exemple, mais la liste est longue).

« D’autres méthodes. Le théâtre, ou je sais pas quoi tu sais… Mais l’analyse rationnelle au service des citoyens, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Est-ce qu’il ne faut pas travailler sur l’émotion, je me pose la question aujourd’hui. »

A propos des idéologies

Face à cette relativisation totale de ce qui est établi comme vérité, on est amenés à se demander ce qui crée de telles divisions au sein des communautés scientifiques. Est-ce un enjeu idéologique qui pousse à opposer les savoirs ?

À cela, Benjamin nous rétorque que l’idéologie ne remet pas en question les faits mais l’interprétation de ce qu’il faut faire, compte tenu de ces faits. Pour lui, au delà des idéologies, il faut pouvoir réduire les connaissances à ce qu’elles ont de plus consensuelles avant de débattre sur de ce sur quoi on souhaite agir.

« Je ne vois pas comment tu peux exercer une démocratie quelconque si tu n’arrives pas à te mettre d’accord sur un minimum de faits. »

L’idéologie n’est donc pas en opposition à l’objectivité. Il serait absolument nécessaire pour l’expertise de renoncer à une prétendue neutralité impossible à atteindre. Toute personne à une opinion sur ce qui lui paraît souhaitable. Il préconise plutôt d’annoncer clairement les principes avec lesquels l’expert parle et s’engage par exemple à de l’honnêteté, de la rigueur, de la transparence… plutôt qu’une prétendue neutralité.

« C’est important parce que les experts les moins neutres se protègent derrière la neutralité. Parce que les « moi je n’ai pas d’opinion »… C’est pas vrai ! Ils ont une opinion, c’est pas parce que tu es expert que tu n’a pas d’opinion. Par contre, tu peux t’engager à dire « voilà mes principes de base… » et agir avec en étant honnête. »

Quel constat peut-on en tirer sur le les interactions entre Sciences, Sociétés et Démocratie ?

Pour Benjamin Dessus, le rôle essentiel des experts et scientifiques est de faire parvenir une information fiable et claire aux citoyens afin de faire parvenir des images de l’avenir raisonnable. Il est de leur responsabilité de mettre de l’ordre dans ce qui est dit aux citoyens concernant des enjeux techniques et complexes pour ne pas diviser sur du factuel mais bien constituer un socle de débat démocratique.

« Que cette expertise soit assortie de chiffres réels et pas de l’expertise du scientifique qui dit « regardez, les véhicules électriques ça va être génial, ça va sauver la planète » ou je sais pas quoi, tu vois, ce qu’ils ont tendance à faire, et qu’ils n’alimentent pas des utopies, mais par contre ils se mettent à la disposition des citoyens. »

Un des énormes défis actuels face à cet enjeu est probablement la prolifération des fake news, qui sont renforcées par une multiplication phénoménale de la quantité de nouvelles qui arrivent dans la tête des citoyens qui n’ont pas nécessairement le temps/les moyens de pousser l’analyse sur ce qu’ils lisent/entendent. Et cela est davantage renforcé par la démocratisation de l’usage des réseaux sociaux.

« Ils sont soumis à un flot d’informations, un flot de bonnes ou de mauvaises informations considérables, avec un esprit critique difficile à exercer là-dessus. Et si les scientifiques dans leur rôle de rationalisation des phénomènes n’interviennent pas assez vigoureusement, je ne vois pas comment ils peuvent s’en sortir. »

Benjamin Dessus conclut sur l’importance du facteur temps afin de pouvoir creuser des sujets et construire des espaces de débats pour trouver des solutions aux problématiques identifiées. Décortiquer des sujets aussi complexes que le climat ou l’énergie pour trouver des pistes d’actions concrètes requiert des points de vues les plus variés possibles ainsi que le cadre adéquat pour les poser et en débattre. Il se montrait assez pessimiste quant à l’organisation du Grand Débat qui paraît malheureusement bien loin de ces enjeux…

Entretien réalisé le 12 avril 2019 par Bénédicte Goussault et Thomas Germain

pour le groupe de travail “Sciences, Sociétés, Démocratie”

Références